2024年06月06日

えー!嬉しい♪♪♪

今日、とっても嬉しいことがありました。

今日はさいたま新都心のGakkenほいくえんでの園内課外教室での指導。

午後4時スタートなので、午後3時40分ごろに保育園に到着し、準備をします。

保育園に入り、いつも学研教室で使用させていただいている教室に向かいます。

そうすると、なんと!

その隣の教室のドアに張り付いてこっちを見ている人だかりが…

!!!!

学研教室に通ってくれている子たち全員で、学研かばんを持って、もうスタンバイしてくれてます!

しかも、嬉しいことに「ゆきせんせい」コールが・・・・!!!

準備をしている間もずっと「ゆきせんせい」コールしてくれてて、めちゃくちゃ嬉しかったです。

準備して迎えに行くと、みんなキラキラしたお顔で、終わりまでしっかりお勉強してくれました。

なんてステキな子たちでしょう

今日もしっかり癒されました

この気持ちに応えるべく、一人一人丁寧な指導を、しっかりとやっていこうと再認識できた日でした。

みんな、また来週もよろしくね♪

今日はさいたま新都心のGakkenほいくえんでの園内課外教室での指導。

午後4時スタートなので、午後3時40分ごろに保育園に到着し、準備をします。

保育園に入り、いつも学研教室で使用させていただいている教室に向かいます。

そうすると、なんと!

その隣の教室のドアに張り付いてこっちを見ている人だかりが…

!!!!

学研教室に通ってくれている子たち全員で、学研かばんを持って、もうスタンバイしてくれてます!

しかも、嬉しいことに「ゆきせんせい」コールが・・・・!!!

準備をしている間もずっと「ゆきせんせい」コールしてくれてて、めちゃくちゃ嬉しかったです。

準備して迎えに行くと、みんなキラキラしたお顔で、終わりまでしっかりお勉強してくれました。

なんてステキな子たちでしょう

今日もしっかり癒されました

この気持ちに応えるべく、一人一人丁寧な指導を、しっかりとやっていこうと再認識できた日でした。

みんな、また来週もよろしくね♪

2024年06月05日

伸ばしたいのは 見える学力だけじゃない。

今日が体験最終日のAくん(年長さん)。

Aくんは今年年長さんですが、体験初日からほぼひらがなはスラスラ読めるし、読んだ言葉を理解して問題に取り組むことができていました。

年長さんのこの時期にある程度自分で文字を読めて、文字や文章に興味がる。

そんなAくんはどんなことが得意だから、こんなにスラスラ読んで一人で問題に取り組むことができるのかな?

と、いつも通りじっくり観察。

なんと、Aくんは『予測する力』がとても高いのです。

この『予測する力』は、非認知能力の一つです。

この力は、未来を予測して、作業の段取りをつけたり、危険を回避したりすることに役立つ力です。

Aくんは、この力がもともと高いんですね~

どんな力もそうですが、実はこの力にも弱点があります。

それは、「うっかり☆」をしてしまうということです。

幼児~低学年の時期にこの力がもともと高い子にありがちなことですが、予測できる分、丁寧に読まないんですね。

「あー、これ知ってる!」「もうわかった!」と早とちりをして、ひっかけ問題にがっつり引っかかるタイプですね。

あ、ご自分のお子さんに思い当たるところがありました?

そうなんです。

何でもそうなんですが、どんな技術も一長一短。

いい部分もあれば、使い方や伸ばし方によっては、悪く出ちゃうこともあるんですよね。

なので、このAくんの長所である『予測する力』をしっかりと伸ばしつつも、別の非認知能力も伸ばしてあげたいと思います。

それは、『最後まで取り組む忍耐力』です☆

問題を最後までしっかりと読み、じっくりと落ち着いて取り組む。

この忍耐力ともともと高い予測力。

Aくんにとって、この二つを同時にしっかり伸ばしていけば、鬼に金棒。

グレードアップして、『自制心』が身についていきます。

嬉しいことに、Aくんは今日入会してくれました。

なので、これからご家庭と二人三脚で、Aくんの得意を育てて、足りないところをしっかりと伸ばしてあげたいと思います。

Aくんは今年年長さんですが、体験初日からほぼひらがなはスラスラ読めるし、読んだ言葉を理解して問題に取り組むことができていました。

年長さんのこの時期にある程度自分で文字を読めて、文字や文章に興味がる。

そんなAくんはどんなことが得意だから、こんなにスラスラ読んで一人で問題に取り組むことができるのかな?

と、いつも通りじっくり観察。

なんと、Aくんは『予測する力』がとても高いのです。

この『予測する力』は、非認知能力の一つです。

この力は、未来を予測して、作業の段取りをつけたり、危険を回避したりすることに役立つ力です。

Aくんは、この力がもともと高いんですね~

どんな力もそうですが、実はこの力にも弱点があります。

それは、「うっかり☆」をしてしまうということです。

幼児~低学年の時期にこの力がもともと高い子にありがちなことですが、予測できる分、丁寧に読まないんですね。

「あー、これ知ってる!」「もうわかった!」と早とちりをして、ひっかけ問題にがっつり引っかかるタイプですね。

あ、ご自分のお子さんに思い当たるところがありました?

そうなんです。

何でもそうなんですが、どんな技術も一長一短。

いい部分もあれば、使い方や伸ばし方によっては、悪く出ちゃうこともあるんですよね。

なので、このAくんの長所である『予測する力』をしっかりと伸ばしつつも、別の非認知能力も伸ばしてあげたいと思います。

それは、『最後まで取り組む忍耐力』です☆

問題を最後までしっかりと読み、じっくりと落ち着いて取り組む。

この忍耐力ともともと高い予測力。

Aくんにとって、この二つを同時にしっかり伸ばしていけば、鬼に金棒。

グレードアップして、『自制心』が身についていきます。

嬉しいことに、Aくんは今日入会してくれました。

なので、これからご家庭と二人三脚で、Aくんの得意を育てて、足りないところをしっかりと伸ばしてあげたいと思います。

2024年06月03日

「せんせー!助けてください!」ー質問力の種

今日は、Gakkenほいくえん北上尾で、かわいいかわいい園児たちの指導をしてきました。

体験会をきっかけに入会してくれた子たちと、毎週月曜日にお勉強します。

小学校進学前にしっかりと身に着けておきたいことって、いろいろありますよね。

この時期、実は目に見える学力はあまり重要ではありません。

というのも、子どもって好奇心の塊なんです。

だから、興味さえ持てば、小学校1年生の1学期で学習する内容は、あっという間に身に着けてしまいます。

つまり、重要なのは『学ぶ気持ち』なんです。

「わかるって楽しい♪」

「早く小学生になりたい!」

「もっとお勉強したいな~」

そう思えるようになることが一番大切。

そんな中で、私がとっても大切にしていることがあります。

それは、

ということです。

これ、大人になればなるほど難しいですよね。

でも、思い出してください。

あの小さい頃の

「なんで?!」

「どうして?!」

「どうやるの?!」

攻撃の数々

そうです。

子供って、もともと生まれたときは知りたがりなんです。

なのに、いつの間にか聞いてこなくなってしまう。

それって、「おとなしくて聞き分けのいい良い子になった」のではなく、「あきらめやすい子になった」のかもしれません。

だとするととてもキケン。

質問力の種を枯らしてしまったかもしれないからです。

上手に質問するためには、質問力というスキルを磨かなくてはいけません。

でもこれって、大人になったら急にできるようなるものではないんです。

他の力と同様に、少しずつ失敗と成功を繰り返して磨かれていくものなんです。

そして、その質問力の種を上手に発芽させるには、幼児期がとても重要。

大人から見てどんなにくだらない質問だったとしても、どんなに的外れな質問だったとしても、必ず受け止めてもらえる。

そういう経験をたくさん積むことが必須なんです。

そして、今日のGakkenほいくえん北上尾での出来事に戻ります

ちえの教材をやっていたAくん。

みほんと同じ位置に記号を各教材でした。

場所と記号はわかってるんです。

でも、どうしても上手に△が描けない。

なぜか□になっちゃうんです。

はじめはひとりで黙々ととりくんでいたのですが、どうにも△が描けない。

そこで、出た言葉が、

「せんせー!助けてください!」

なんて嬉しい声掛けでしょう。

実は体験会の日に、必ず私からみんなに説明する言葉があります。

それは、

「せんせいは、みんなを助けるためにここにします。

読めなかったり、わからなかったりしたら、すぐに先生に聞いてください。」

この言葉がしっかりと伝わっていた気がして、とっても嬉しかったです。

もちろん、この後しっかりとAくんのお手伝いをしました。

どんなお手伝いが必要なのか、しっかりと対話し、Aくんが安心して課題に取り組むために必要な手助けをしました。

こうやって、少しずつこの子たちの生きていく武器となる「見えない力」(非認知能力)の種を、しっかりと発芽させていきたい。

そう願う今日この頃です。

体験会をきっかけに入会してくれた子たちと、毎週月曜日にお勉強します。

小学校進学前にしっかりと身に着けておきたいことって、いろいろありますよね。

この時期、実は目に見える学力はあまり重要ではありません。

というのも、子どもって好奇心の塊なんです。

だから、興味さえ持てば、小学校1年生の1学期で学習する内容は、あっという間に身に着けてしまいます。

つまり、重要なのは『学ぶ気持ち』なんです。

「わかるって楽しい♪」

「早く小学生になりたい!」

「もっとお勉強したいな~」

そう思えるようになることが一番大切。

そんな中で、私がとっても大切にしていることがあります。

それは、

わからなければ素直に訊く

ということです。

これ、大人になればなるほど難しいですよね。

でも、思い出してください。

あの小さい頃の

「なんで?!」

「どうして?!」

「どうやるの?!」

攻撃の数々

そうです。

子供って、もともと生まれたときは知りたがりなんです。

なのに、いつの間にか聞いてこなくなってしまう。

それって、「おとなしくて聞き分けのいい良い子になった」のではなく、「あきらめやすい子になった」のかもしれません。

だとするととてもキケン。

質問力の種を枯らしてしまったかもしれないからです。

上手に質問するためには、質問力というスキルを磨かなくてはいけません。

でもこれって、大人になったら急にできるようなるものではないんです。

他の力と同様に、少しずつ失敗と成功を繰り返して磨かれていくものなんです。

そして、その質問力の種を上手に発芽させるには、幼児期がとても重要。

大人から見てどんなにくだらない質問だったとしても、どんなに的外れな質問だったとしても、必ず受け止めてもらえる。

そういう経験をたくさん積むことが必須なんです。

そして、今日のGakkenほいくえん北上尾での出来事に戻ります

ちえの教材をやっていたAくん。

みほんと同じ位置に記号を各教材でした。

場所と記号はわかってるんです。

でも、どうしても上手に△が描けない。

なぜか□になっちゃうんです。

はじめはひとりで黙々ととりくんでいたのですが、どうにも△が描けない。

そこで、出た言葉が、

「せんせー!助けてください!」

なんて嬉しい声掛けでしょう。

実は体験会の日に、必ず私からみんなに説明する言葉があります。

それは、

「せんせいは、みんなを助けるためにここにします。

読めなかったり、わからなかったりしたら、すぐに先生に聞いてください。」

この言葉がしっかりと伝わっていた気がして、とっても嬉しかったです。

もちろん、この後しっかりとAくんのお手伝いをしました。

どんなお手伝いが必要なのか、しっかりと対話し、Aくんが安心して課題に取り組むために必要な手助けをしました。

こうやって、少しずつこの子たちの生きていく武器となる「見えない力」(非認知能力)の種を、しっかりと発芽させていきたい。

そう願う今日この頃です。

2024年05月13日

学研教室体験会レポート: Gakkenほいくえん北上尾での楽しいひと時

こんにちは、みなさん

Gakkenほいくえん北上尾でも、、学研教室の体験会を行ってきました。

参加者は、その保育園に通う年長児クラスの10名と、保護者の方も数組見学されました。

今回の体験会も挨拶からスタート。

「みなさんこんにちは!」の声に、とっても元気いっぱいの「こんにちは! 」で返事をしてくれました。

」で返事をしてくれました。

みなさん、さすが年長さんですね。

今回もしっかりと席に座り、説明を真剣に聞いていました。

積極的に課題に取り組み、わからないことや読めない文字があると、積極的に質問してくれました。

年長さんのこの時期は、文字をスラスラ読めて読んだ分を理解できる子もいれば、まだまだ読めない字がたくさんある子もいます。

でも、そんな違いはのちの学力にはほとんど影響しません。

というのも、この時期でまだ読めない字が多い子は、単にまだ文字にあまり興味がないだけのことが多いのです。

今回の学研教室体験会でたくさん刺激を受けて、楽しくもじ・かずへの興味の芽をはぐくみたいです。

今回もさいたま新都心と同様に、最後の最後までみんなの瞳はキラキラ輝いていました。

またこの子たちと楽しい時間を過ごせることを、楽しみにしています。

Gakkenほいくえん北上尾でも、、学研教室の体験会を行ってきました。

参加者は、その保育園に通う年長児クラスの10名と、保護者の方も数組見学されました。

今回の体験会も挨拶からスタート。

「みなさんこんにちは!」の声に、とっても元気いっぱいの「こんにちは!

」で返事をしてくれました。

」で返事をしてくれました。みなさん、さすが年長さんですね。

今回もしっかりと席に座り、説明を真剣に聞いていました。

積極的に課題に取り組み、わからないことや読めない文字があると、積極的に質問してくれました。

年長さんのこの時期は、文字をスラスラ読めて読んだ分を理解できる子もいれば、まだまだ読めない字がたくさんある子もいます。

でも、そんな違いはのちの学力にはほとんど影響しません。

というのも、この時期でまだ読めない字が多い子は、単にまだ文字にあまり興味がないだけのことが多いのです。

今回の学研教室体験会でたくさん刺激を受けて、楽しくもじ・かずへの興味の芽をはぐくみたいです。

今回もさいたま新都心と同様に、最後の最後までみんなの瞳はキラキラ輝いていました。

またこの子たちと楽しい時間を過ごせることを、楽しみにしています。

2024年05月07日

GWが明けたよー1学期:今後のコトー

みなさま、GWいかがお過ごしでしたか?

私は楽しいひとときを過ごし、リフレッシュすることができました。

息子のサッカーの練習試合や、引っ越し前の地域でのともに子育てを頑張ってきた仲間との飲み会など、充実した時間を過ごすことができました。

さて、GWも終わり、今日からまたかわいい子供たちに会えるのがとても楽しみです。

土産話やGWの思い出を目をキラキラと輝かせて話してくれることどもたち。

彼らと楽しい思い出を共有できると思うと今からワクワクします。

さて、今回のブログでは、塾での取り組みや今後の予定について少しお知らせしたいと思います。

GW明けの新しいスタートに向けて、一緒に力を合わせてがんばりましょう!

GWが終わり、新たな学習のスタートラインに立つことは、子供たちにとっては少し辛い場合もあります。

楽しい思い出が脳裏をよぎり、学校や塾の授業に集中するのが難しく感じるかもしれません。

しかし、そんな時こそ、私たち教育者や保護者が子供たちのそばに寄り添い、力強くサポートすることが重要です。

GW明けからは、学校や塾の授業も本格的に進み始めます。

新しい単元やテーマに取り組む中で、少しでも子供たちが楽しく勉強に取り組めるよう、一人一人にしっかりと伴走していきたいと思います。

子供たちが学びを楽しむためには、まずは彼らの気持ちに寄り添い、彼らが抱える不安や疑問に耳を傾けることが大切です。

GWの思い出話や休息の時間を大切にしながらも、学習のリズムを取り戻していくサポートをしていきます。

新たな学期がスタートすることで、子供たちが自信を持って学びに取り組めるよう、一緒にがんばっていきましょう。

楽しい学びの再スタートを切るために、私はいつも、子供たちとパパ・ママのそばにいます。

タグ :GW明け

2024年04月26日

学研教室体験会レポート: Gakkenほいくえんさいたま新都心での楽しい一時

こんにちは、みなさん

昨日、Gakkenほいくえんさいたま新都心にて、学研教室の体験会が行われました。

参加者は、その保育園に通う年長児クラス全員の計12名と、保護者の方々も5組程度が見学に訪れました。

体験会がスタート。

「みなさんこんにちは!」の声に、元気いっぱいの「こんにちは! 」で返事をしてくれました。

」で返事をしてくれました。

しっかりと席に座り、説明を真剣に聞いていました。

積極的に課題に取り組み、さらにはGWの予定やこの後の習い事ピアノがあることなどについても楽しく話してくれました。

終わりの時間が近づくと、「楽しかったですか?」と聞くと、みんな口々に「楽しかった!」と元気よく答えてくれました。

そのキラキラした笑顔 にまた会えると嬉しいなぁ。

にまた会えると嬉しいなぁ。

最後に体験会で取り組んだプリントを封筒に自分で入れ、元気よく「さようなら!」の挨拶をして退場しました。

楽しい時間があっという間に過ぎ去りましたが、みなさんの笑顔と活気に溢れた様子は忘れられません。

来月はの北上尾のGakkenほいくえんでも体験会を行います。

北上尾の子どもたちに会えるのが、今からとっても楽しみです♪

昨日、Gakkenほいくえんさいたま新都心にて、学研教室の体験会が行われました。

参加者は、その保育園に通う年長児クラス全員の計12名と、保護者の方々も5組程度が見学に訪れました。

体験会がスタート。

「みなさんこんにちは!」の声に、元気いっぱいの「こんにちは!

」で返事をしてくれました。

」で返事をしてくれました。しっかりと席に座り、説明を真剣に聞いていました。

積極的に課題に取り組み、さらにはGWの予定やこの後の習い事ピアノがあることなどについても楽しく話してくれました。

終わりの時間が近づくと、「楽しかったですか?」と聞くと、みんな口々に「楽しかった!」と元気よく答えてくれました。

そのキラキラした笑顔

にまた会えると嬉しいなぁ。

にまた会えると嬉しいなぁ。最後に体験会で取り組んだプリントを封筒に自分で入れ、元気よく「さようなら!」の挨拶をして退場しました。

楽しい時間があっという間に過ぎ去りましたが、みなさんの笑顔と活気に溢れた様子は忘れられません。

来月はの北上尾のGakkenほいくえんでも体験会を行います。

北上尾の子どもたちに会えるのが、今からとっても楽しみです♪

2024年04月24日

変わる高校入試:埼玉県高校入試の今後の変更点

埼玉県の高校入試に関する新たな情報が入ってきました。

これから高校受験を控える中学生や保護者の皆さん、必見です。

さっそく変更点を見ていきましょう。

現中学3年生からの変更

1. 出願方法がWebに統一

今後、出願はWebで統一されます。

今年も一部の学校では実施されておりました。

息子の受検した川口市立高校もweb出願でしたが、窓口に行かなくて済むのは楽でした。

今後の入試改革で起こりうる教員の負担の軽減が主な目的化と思われますが、保護者の負担も軽減されますね。

2. 学力検査日が遅くなる

今年度の入試よりも学力検査日が遅くなります。

今年は2/21学力検査、3/1合格発表でしたが、R7年度入試は2/26学力検査、3/6合格発表です。

現中学2年生からの変更

1. 内申書の評価項目の変更

「部活動」の評価が「特別活動」から「その他」の項目に移動します。

現中学1年生からの変更

1. 自己評価資料の提出

受検生全員が自己評価資料を提出することとなります。

自分の学びや成長を振り返り、人に自分の想いや考えを伝える機会となります。

こちらをもとに面接が実施されます。

2. 面接の実施

受検生全員に面接が実施されます。面接では受験生の個性や意欲を見出し、総合的な判断材料とします。

3. 学力検査の統一の可能性

学力検査が現在の学力検査と学校選択の2種類から統一される可能性があります。

最新情報を注視してください。

4. 選抜の一部を特色化

選抜の一部が特色化されます。

これにより、受験生の個性や特性をより重視した入試が展開されます。

これらの変更点を見てみると、ますます自己を分析し、課題を発見し、適切に目標を設定するという人間力が必要とされているようですね。

知識や技能を身に着けるのはもちろんですが、何のために、いつまでに、どの程度、どのようにして、など、しっかりと考える力や、それらを熟考して得た結論を他社に伝える表現力も同時に必要です。

今後も大学入試や高校入試、中学入試や小学校入試も、時代の流れに合わせて大きく変化していきます。

また情報がアップデートされたらお伝えします。

あまり心配の種を膨らませず、いつでもご相談ください。

2024年04月17日

子どもたちの自己効力感を育てるために。

自己効力感やレジリエンス(回復力)、やり抜く力を育てるために、指導者としてできることを増やしていく。

それは、子どもたちの成長に関わらさせていただく私の、指導者としての責務です。

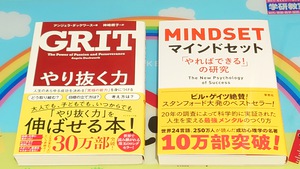

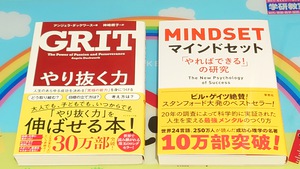

ということで、今回はこんな本を買ってみました↓

一つ目は、

『やり抜く力 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』

GRIT(グリット)と呼ばれる非認知能力と呼ばれるものの一つに関する本です。

私達大人は、一つの物事をやり抜くことの難しさを知っています。

同時に、やり抜いたときに得られるものの大きさを知っています。

子どもたちのこの『やり抜く力』を育ててあげるため、どんな事ができるのか、何をしてはいけないのかを系統的に学習し、指導に活かしたいと思います。

もう一冊は

『マインドセット 「やればできる!」の研究』

これは、実はとても重要なマインドセット関する本です。

私の教室に通ってくださる会員の保護者様は、『自己肯定感』と『自己効力感』が大切っていうのは耳タコだと思います。

その自己効力感を育てるために必要な声掛けや、環境づくりなどの助言も色々させていただいています。

しかし、実はその前に必要なことがあるのです!

それは、子供側のマインドセット。

「どうせ私なんて…」

「また失敗したらどうしよう…」

「これは苦手だからこんなもんでいいや」

こういう硬直マインドセットが邪魔して、『やればできる!』と自分を鼓舞したり信じたりすることができなくなってしまいます。

どうすれば成長マインドセットの状態にしてあげられるのか。

そのヒントをこの本の中に探そうと思います。

読み終わったら、また感想を書きます。

それは、子どもたちの成長に関わらさせていただく私の、指導者としての責務です。

ということで、今回はこんな本を買ってみました↓

一つ目は、

『やり抜く力 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』

GRIT(グリット)と呼ばれる非認知能力と呼ばれるものの一つに関する本です。

私達大人は、一つの物事をやり抜くことの難しさを知っています。

同時に、やり抜いたときに得られるものの大きさを知っています。

子どもたちのこの『やり抜く力』を育ててあげるため、どんな事ができるのか、何をしてはいけないのかを系統的に学習し、指導に活かしたいと思います。

もう一冊は

『マインドセット 「やればできる!」の研究』

これは、実はとても重要なマインドセット関する本です。

私の教室に通ってくださる会員の保護者様は、『自己肯定感』と『自己効力感』が大切っていうのは耳タコだと思います。

その自己効力感を育てるために必要な声掛けや、環境づくりなどの助言も色々させていただいています。

しかし、実はその前に必要なことがあるのです!

それは、子供側のマインドセット。

「どうせ私なんて…」

「また失敗したらどうしよう…」

「これは苦手だからこんなもんでいいや」

こういう硬直マインドセットが邪魔して、『やればできる!』と自分を鼓舞したり信じたりすることができなくなってしまいます。

どうすれば成長マインドセットの状態にしてあげられるのか。

そのヒントをこの本の中に探そうと思います。

読み終わったら、また感想を書きます。

2024年04月11日

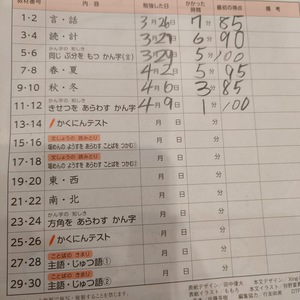

いつやった?何分かかった? 自学自習の種

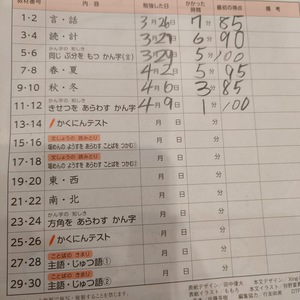

私の教室では、小学生になると毎回必ず自分でやってもらっていることがあります。

それは、『自分で学習の記録を付ける!』ということ。

学習の記録とは何かというと、学習する教材の表紙裏の、

・学習したページ

・いつ(日付)

・かかった時間

・最初にとった点数

を書き込む場所のことです。

1年生は、まだ二けたの引き算をやっていませんので、その子の学習状況に応じて「かかった時間」の記入は免除しています。

2年生になると学校でも二けたの計算に入りますので、計算が間違っていたとしても、自分で書いてもらっています。

この時、間違っていても指摘しません。

その子の性格に合わせて、修正する場合としない場合があります。

これは、「自分でできた!」を大切に育て、自己効力感をUPさせるためです。

さてさて。

では、なぜ私がこの「自分で学習の記録を付ける」ということにこだわっているのか。

それは、自学自習の種を植えるために他なりません。

「今日はどんなことを学習したのか」

「この学習はいつやったのか」

「どれくらい時間がかかったのか」

「最初から100点だったのか、たくさん間違ったのか」

など、学習したことを振り返ることによって学習内容の定着を図るだけではなく、自分はこの学習がが苦手なのか、それとも得意なのかを自覚することがとても重要です。

こういう一つ一つを、本人が楽しく取り組めるように促し、それが当たり前になるように定着させていく。

この地味な取り組みが、自学自習の種を植え、育てることになると信じています。

それは、『自分で学習の記録を付ける!』ということ。

学習の記録とは何かというと、学習する教材の表紙裏の、

・学習したページ

・いつ(日付)

・かかった時間

・最初にとった点数

を書き込む場所のことです。

1年生は、まだ二けたの引き算をやっていませんので、その子の学習状況に応じて「かかった時間」の記入は免除しています。

2年生になると学校でも二けたの計算に入りますので、計算が間違っていたとしても、自分で書いてもらっています。

この時、間違っていても指摘しません。

その子の性格に合わせて、修正する場合としない場合があります。

これは、「自分でできた!」を大切に育て、自己効力感をUPさせるためです。

さてさて。

では、なぜ私がこの「自分で学習の記録を付ける」ということにこだわっているのか。

それは、自学自習の種を植えるために他なりません。

「今日はどんなことを学習したのか」

「この学習はいつやったのか」

「どれくらい時間がかかったのか」

「最初から100点だったのか、たくさん間違ったのか」

など、学習したことを振り返ることによって学習内容の定着を図るだけではなく、自分はこの学習がが苦手なのか、それとも得意なのかを自覚することがとても重要です。

こういう一つ一つを、本人が楽しく取り組めるように促し、それが当たり前になるように定着させていく。

この地味な取り組みが、自学自習の種を植え、育てることになると信じています。

2024年04月09日

桜咲く入学式

昨日は、ほとんどの公立小中学校で入学式があったのではないでしょうか。

ここ数年は、入学式前に雨風で桜が散ってしまっうことが多いですが、埼玉のこの辺りでは満開でした

新たなスタートを切って、ドキドキワクワク、ハラハラびくびく、十人十色の入学式。

新生活が、それぞれにとってステキなものとなりますように。

さて、我が家の次男も、昨日が高校の入学式でした。

コロナも落ち着き、夫婦2名とも出席できました。

体が怠けていて、もうぱっつんぱっつんのぴっちぴちになってしまったスーツのジャケットを羽織っていきました。

が、セットのパンツはジップが上がらず断念。

いやぁ、怠けすぎですね。

せっかく次男の高校入学に合わせて高校のすぐそばに引っ越してきましたので、サッカーの試合を学校まで徒歩で観戦に出向いて、少しエクササイズします。

三年後の卒業式までに痩せますように!!!!

ここ数年は、入学式前に雨風で桜が散ってしまっうことが多いですが、埼玉のこの辺りでは満開でした

新たなスタートを切って、ドキドキワクワク、ハラハラびくびく、十人十色の入学式。

新生活が、それぞれにとってステキなものとなりますように。

さて、我が家の次男も、昨日が高校の入学式でした。

コロナも落ち着き、夫婦2名とも出席できました。

体が怠けていて、もうぱっつんぱっつんのぴっちぴちになってしまったスーツのジャケットを羽織っていきました。

が、セットのパンツはジップが上がらず断念。

いやぁ、怠けすぎですね。

せっかく次男の高校入学に合わせて高校のすぐそばに引っ越してきましたので、サッカーの試合を学校まで徒歩で観戦に出向いて、少しエクササイズします。

三年後の卒業式までに痩せますように!!!!