2024年10月04日

ほいくえんでも展開図の学習

先日のでは、昨今の子どもたちの今どきの学びについてお話しました。

今の子たちは、学びの内容が深く多くなり、大変な世の中ですね。

そんな中で、大人になっても学習し続ける姿勢や体力を身に着けるには、やっぱり

べんきょうって楽しい

て気持ちを幼児期にしっかり根付かせることが大切。

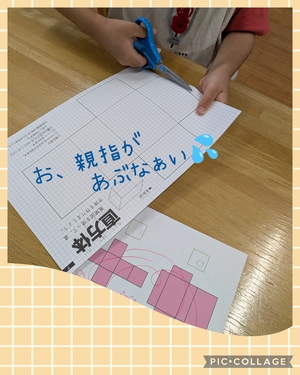

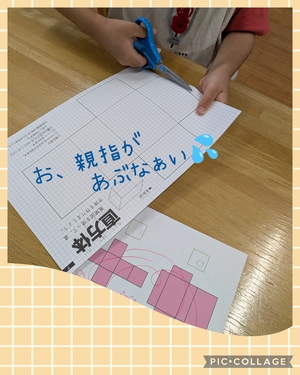

先日Gakkenほいくえんのお友達がさんすう教材で箱の形の展開を学習していました。

ちょうどよいので、実際に展開図から箱を組み立ててみることに。

まずは展開図をチョキチョキ…

ちょっと親指がキケン☆

持ち方を指導して、安全に、安全に

形が切り取れたら、点線に沿ってしっかり折り曲げる。

折り曲げたら、箱の形に組み立てて、完成!

楽しく展開図を学ぶ。

楽しく、展開図を学ぶ。

大事なことなので二回言いました

この時期は、実際にたくさん体験を積むことが大切。

小学校まであと数か月!

一緒に楽しく学んでいきましょうね♪

2024/10/01

今の子たちは、学びの内容が深く多くなり、大変な世の中ですね。

そんな中で、大人になっても学習し続ける姿勢や体力を身に着けるには、やっぱり

べんきょうって楽しい

て気持ちを幼児期にしっかり根付かせることが大切。

先日Gakkenほいくえんのお友達がさんすう教材で箱の形の展開を学習していました。

ちょうどよいので、実際に展開図から箱を組み立ててみることに。

まずは展開図をチョキチョキ…

ちょっと親指がキケン☆

持ち方を指導して、安全に、安全に

形が切り取れたら、点線に沿ってしっかり折り曲げる。

折り曲げたら、箱の形に組み立てて、完成!

楽しく展開図を学ぶ。

楽しく、展開図を学ぶ。

大事なことなので二回言いました

この時期は、実際にたくさん体験を積むことが大切。

小学校まであと数か月!

一緒に楽しく学んでいきましょうね♪

2024年10月01日

小学校で始まる中学内容?今どきの学びとは~算数・数学編~

実は、今の小学校5〜6年生では、保護者世代が中学校で学んだ内容が既に始まっていることをご存知ですか?

最新の学習指導要領では、以前なら中学生で取り組んでいた内容がどんどん小学校に降りてきているのです。

これにより、子どもたちはより早い段階から高度な数学的な考え方に触れるようになっています。

例えば、こんな学びが小学校で進んでいます

・ 比例・反比例: 保護者の方々が中学で初めて学んだ比例や反比例が、今や小学校5〜6年生で既に登場しています。2つの量がどのように変化するか、そしてその関係を数学的に理解するという、当時は「難しい」と感じた内容が、小学生でも学べるように進化しています。

・ 関数的な考え方: 「xが増えたらyはどうなるか?」という関数の概念も、小学校から導入されています。保護者の皆さんが中学で文字式に苦労した経験があるかもしれませんが、今の子どもたちはすでにその基礎をしっかりと学んでいるのです。

・ 代入: 文字に数を代入して答えを求める、いわゆる「方程式的な考え方」も、小学校の算数で扱われています。昔なら中学校で初めて触れた難しそうな内容も、今の子どもたちは早いうちから体験しているのです。

小学校で始まっている中学内容

さらに驚くことに、小数や分数、割合といった計算も、小学校でしっかりとした基礎を作り、中学ではその応用へとスムーズに進んでいきます。

保護者の方々が「これは中学になってからだろう」と思っていた内容が、実は小学校ですでに展開されているのです

どうしてこんなに早く?

なぜこれほど早く高度な内容が導入されているのでしょうか?それは、これからの社会がますます複雑化し、論理的な思考力や問題解決能力が求められるからです。子どもたちがこれらの力を早いうちから自然に身につけるよう、教育が進化しているのです。

このように、実は中学校で学ぶと思っていた内容が、実は小学校で始まっている!ということからも分かるように、子どもたちはより高度な学びに挑戦しています。

しかし、このような学びの深まりは、学校の授業だけでは補いきれない部分もあります。

だからこそ、ご家庭でのサポートがますます重要になってきます。

お子さんが学校で学んだ内容を、家でもしっかりフォローし、より深く理解できる環境を整えることが大切です。

私たちは、学研教室でそのお手伝いをしています。

お子さん一人ひとりに合わせた学習プログラムを通して、学校で学んだ内容をしっかりと復習し、さらに自信を持って次のステップへ進めるようサポートいたします。

お子さんの未来の可能性を広げるために、私たちと一緒に学びを支えていきましょう!

最新の学習指導要領では、以前なら中学生で取り組んでいた内容がどんどん小学校に降りてきているのです。

これにより、子どもたちはより早い段階から高度な数学的な考え方に触れるようになっています。

例えば、こんな学びが小学校で進んでいます

・ 比例・反比例: 保護者の方々が中学で初めて学んだ比例や反比例が、今や小学校5〜6年生で既に登場しています。2つの量がどのように変化するか、そしてその関係を数学的に理解するという、当時は「難しい」と感じた内容が、小学生でも学べるように進化しています。

・ 関数的な考え方: 「xが増えたらyはどうなるか?」という関数の概念も、小学校から導入されています。保護者の皆さんが中学で文字式に苦労した経験があるかもしれませんが、今の子どもたちはすでにその基礎をしっかりと学んでいるのです。

・ 代入: 文字に数を代入して答えを求める、いわゆる「方程式的な考え方」も、小学校の算数で扱われています。昔なら中学校で初めて触れた難しそうな内容も、今の子どもたちは早いうちから体験しているのです。

小学校で始まっている中学内容

さらに驚くことに、小数や分数、割合といった計算も、小学校でしっかりとした基礎を作り、中学ではその応用へとスムーズに進んでいきます。

保護者の方々が「これは中学になってからだろう」と思っていた内容が、実は小学校ですでに展開されているのです

どうしてこんなに早く?

なぜこれほど早く高度な内容が導入されているのでしょうか?それは、これからの社会がますます複雑化し、論理的な思考力や問題解決能力が求められるからです。子どもたちがこれらの力を早いうちから自然に身につけるよう、教育が進化しているのです。

このように、実は中学校で学ぶと思っていた内容が、実は小学校で始まっている!ということからも分かるように、子どもたちはより高度な学びに挑戦しています。

しかし、このような学びの深まりは、学校の授業だけでは補いきれない部分もあります。

だからこそ、ご家庭でのサポートがますます重要になってきます。

お子さんが学校で学んだ内容を、家でもしっかりフォローし、より深く理解できる環境を整えることが大切です。

私たちは、学研教室でそのお手伝いをしています。

お子さん一人ひとりに合わせた学習プログラムを通して、学校で学んだ内容をしっかりと復習し、さらに自信を持って次のステップへ進めるようサポートいたします。

お子さんの未来の可能性を広げるために、私たちと一緒に学びを支えていきましょう!

2024年09月30日

答案用紙はおてがみ

学研教室の教材は、一つの単元が終わると毎回「確認テスト」のページがあります。

これは、その単元で学習した内容の習熟度を確認し、私たち指導者がお子さんのその後の指導方針を決めるためのマイルストーンとして活用していくものです。

さて、本題。

この「確認テスト」に限らず、プリントの文字が乱雑な子がいます。

まだ手の巧緻性が発達途中で、思うように鉛筆が扱えないのならば問題ありません。

しかし、丁寧に書けば欄からはみ出さずに、わかりやすい字を書けるのに、殴り書きをしてしまうことがあります。

これは、急いでいるのか、そのプリントを重要視していないのか、たまたまその時機嫌が悪かったのか…

乱雑な時の要因は様々です。

しかし、私から見るとこういう字を書いてしまう癖をつけるのはもったいない。

自分の書いた数字を読み間違えて計算間違いをしたり、自分では正しく書いたつもりなのに採点者に伝わらず×になったりしてしまいます。

だけど、「字をきれいに書きなさい!!! 」と毎回怒ったり、叱ったり、小言を言ったりしていると、それを聞かされる子供は、学習する時間が苦痛になってしまいます。

」と毎回怒ったり、叱ったり、小言を言ったりしていると、それを聞かされる子供は、学習する時間が苦痛になってしまいます。

なので、私は時々、子どもたちにこういいます。

「そのプリントは先生へのお手紙なんだよ」と。

先日もそう声を掛けたら、Aくんが、「なんで?」

と聞いてきたので、こう応えました。

そのプリントはね

Aくんからの

「先生、ぼくはこの問題はここまでわかっていて

ここがまだちょっと覚えられてないから、手伝ってください」

というメッセージが込められたお手紙なんだよ。

先生は、それを楽しみに待っているんだよ

と。

その後は納得したのか、ゆっくり丁寧にプリントに取り組んでいました。

みんなのお手紙、毎日楽しみにしています

これは、その単元で学習した内容の習熟度を確認し、私たち指導者がお子さんのその後の指導方針を決めるためのマイルストーンとして活用していくものです。

さて、本題。

この「確認テスト」に限らず、プリントの文字が乱雑な子がいます。

まだ手の巧緻性が発達途中で、思うように鉛筆が扱えないのならば問題ありません。

しかし、丁寧に書けば欄からはみ出さずに、わかりやすい字を書けるのに、殴り書きをしてしまうことがあります。

これは、急いでいるのか、そのプリントを重要視していないのか、たまたまその時機嫌が悪かったのか…

乱雑な時の要因は様々です。

しかし、私から見るとこういう字を書いてしまう癖をつけるのはもったいない。

自分の書いた数字を読み間違えて計算間違いをしたり、自分では正しく書いたつもりなのに採点者に伝わらず×になったりしてしまいます。

だけど、「字をきれいに書きなさい!!!

」と毎回怒ったり、叱ったり、小言を言ったりしていると、それを聞かされる子供は、学習する時間が苦痛になってしまいます。

」と毎回怒ったり、叱ったり、小言を言ったりしていると、それを聞かされる子供は、学習する時間が苦痛になってしまいます。なので、私は時々、子どもたちにこういいます。

「そのプリントは先生へのお手紙なんだよ」と。

先日もそう声を掛けたら、Aくんが、「なんで?」

と聞いてきたので、こう応えました。

そのプリントはね

Aくんからの

「先生、ぼくはこの問題はここまでわかっていて

ここがまだちょっと覚えられてないから、手伝ってください」

というメッセージが込められたお手紙なんだよ。

先生は、それを楽しみに待っているんだよ

と。

その後は納得したのか、ゆっくり丁寧にプリントに取り組んでいました。

みんなのお手紙、毎日楽しみにしています

タグ :字を丁寧に

2024年09月27日

英語がもっと身近に ~小学校から始まるイマドキの英語教育~

小学校での英語教育の現状

2020年からスタートしている新しい学習指導要領によって、小学校での英語教育がさらに充実しています。

お子さんが英語に親しむ時間が増え、今の小学生はより早くから英語を学んでいます。

週1コマの英語活動が3年生からスタート

旧指導要領では小学校5・6年生から英語活動が始まっていましたが、これからは3年生から始まります。

3・4年生では、毎週1回、1時間の英語活動があります。

年間で言うと35時間、つまり週に1コマの授業です。

この時期には、主に「聞く」「話す」を楽しみながら、英語に親しむことが目的です。

しかし、ほとんどの小学校では、朝学習などを活用して1年生から英語の時間があります。

5年生からは週2コマで「読み」「書き」も!

5・6年生になると、英語は教科として学習します。

週に2回、1時間ずつ英語の授業が行われ、年間では70時間の授業になります。

ここでは、「読む」「書く」ことにも挑戦し、600語程度の英単語を覚えることが目標です。

※この単語数は、以前は中学1年生の1年間で学んでいた単語数に相当します。

指導要領の変更に伴い、小・中・高で学習する英単語数が増大しています。

今の子どもたちは、パパママ世代のころの約2倍に!

中学校ではさらにステップアップ!

中学校では、学ぶ語彙数が約1,600〜1,800語に増え、英語を使った授業がさらに本格化します。

小学校での英語学習習得を受け、オールイングリッシュで授業が行われ、英語の実践力が一層高められます。

このように、今の子どもたちは、学校で本格的に英語学習が始まってからでは英文読解・英作文などの基礎学力の定着が不十分で、中学校の英語についていけないことも多くなってきています。

英会話や日常のビデオ学習だけではなく、幼児低学年のころから少しずつ英文字や英文に慣れていきましょう。

オススメは子ども新聞や英語の絵本です。

最近の子ども新聞には、どの新聞社のものでも必ず英語のページがあります。

もちろん、学研教室で英語の学習もできますよ♪

お子さんが楽しく学んで、英語大好き! 英語得意♪

英語得意♪ になれるお手伝いをしています。

になれるお手伝いをしています。

初めての英語は、学研で

2020年からスタートしている新しい学習指導要領によって、小学校での英語教育がさらに充実しています。

お子さんが英語に親しむ時間が増え、今の小学生はより早くから英語を学んでいます。

週1コマの英語活動が3年生からスタート

旧指導要領では小学校5・6年生から英語活動が始まっていましたが、これからは3年生から始まります。

3・4年生では、毎週1回、1時間の英語活動があります。

年間で言うと35時間、つまり週に1コマの授業です。

この時期には、主に「聞く」「話す」を楽しみながら、英語に親しむことが目的です。

しかし、ほとんどの小学校では、朝学習などを活用して1年生から英語の時間があります。

5年生からは週2コマで「読み」「書き」も!

5・6年生になると、英語は教科として学習します。

週に2回、1時間ずつ英語の授業が行われ、年間では70時間の授業になります。

ここでは、「読む」「書く」ことにも挑戦し、600語程度の英単語を覚えることが目標です。

※この単語数は、以前は中学1年生の1年間で学んでいた単語数に相当します。

指導要領の変更に伴い、小・中・高で学習する英単語数が増大しています。

今の子どもたちは、パパママ世代のころの約2倍に!

中学校ではさらにステップアップ!

中学校では、学ぶ語彙数が約1,600〜1,800語に増え、英語を使った授業がさらに本格化します。

小学校での英語学習習得を受け、オールイングリッシュで授業が行われ、英語の実践力が一層高められます。

このように、今の子どもたちは、学校で本格的に英語学習が始まってからでは英文読解・英作文などの基礎学力の定着が不十分で、中学校の英語についていけないことも多くなってきています。

英会話や日常のビデオ学習だけではなく、幼児低学年のころから少しずつ英文字や英文に慣れていきましょう。

オススメは子ども新聞や英語の絵本です。

最近の子ども新聞には、どの新聞社のものでも必ず英語のページがあります。

もちろん、学研教室で英語の学習もできますよ♪

お子さんが楽しく学んで、英語大好き!

英語得意♪

英語得意♪ になれるお手伝いをしています。

になれるお手伝いをしています。初めての英語は、学研で

2024年07月11日

小さいうちは遊びが学び☆

今日は、木曜日恒例のGakkenほいくえん さいたま新都心でした。

さいたま新都心のお友だちは、みんな学研カバンを持ってお部屋の入口で待っててくれて、いつも心がじ~んとします。

さて、今日はいつも通り教材をやり終えたら、みんなでソフトブロックで楽習しました✨

このソフトブロックは、様々な大きさの◯△□の形のスポンジでできています。

それらを使って、鳥や花を作ります。

形を組み合わせていろいろな絵柄を作る中で、各図形の特徴を掴んだり、弁別能力を培ったりしていきます。

また、最後に片付けるときに、ちょっとした分数の基礎を身に着けていきます。

遊びの中こそ、学びのチャンス!

さいたま新都心のお友だちは、みんな学研カバンを持ってお部屋の入口で待っててくれて、いつも心がじ~んとします。

さて、今日はいつも通り教材をやり終えたら、みんなでソフトブロックで楽習しました✨

このソフトブロックは、様々な大きさの◯△□の形のスポンジでできています。

それらを使って、鳥や花を作ります。

形を組み合わせていろいろな絵柄を作る中で、各図形の特徴を掴んだり、弁別能力を培ったりしていきます。

また、最後に片付けるときに、ちょっとした分数の基礎を身に着けていきます。

遊びの中こそ、学びのチャンス!

2024年07月09日

力をくれるのは子どもたちだけじゃない

前回は、Aちゃんからのハートウォーミングなお手紙から生きる力をもらっているお話をしました。

子どもたちからは毎日エネルギーをもらってます。

笑顔、真剣に取り組む姿、学校や毎日の生活でのちょっとしたお話など、手紙だけじゃなく本当にたくさん。

私も一人一人に応えたいと、精進する日々です。

そして、私に力をくれるのは子どもたちだけじゃないんです。

当教室では、先月~今月と、学期末の学習報告面談を実施しています。

その面談で、保護者の方から様々な温かい言葉をいただきます。

「○○ができるようになったんです。学研教室のおかげだねって夫婦で言ってるんです。」

「学研の宿題だけは自分でやりだすんです。」

どれも私にとっては宝石のような言葉です。

頑張ってよかった。

向き合ってよかった。

これからも頑張ろう。

子どもたちの成長をサポートするために、日々精進いたします。

保護者の方々の温かい言葉に励まされながら、子どもたち一人一人の成長を見守り、支えていきたいと思います。

2024/07/05

子どもたちからは毎日エネルギーをもらってます。

笑顔、真剣に取り組む姿、学校や毎日の生活でのちょっとしたお話など、手紙だけじゃなく本当にたくさん。

私も一人一人に応えたいと、精進する日々です。

そして、私に力をくれるのは子どもたちだけじゃないんです。

当教室では、先月~今月と、学期末の学習報告面談を実施しています。

その面談で、保護者の方から様々な温かい言葉をいただきます。

「○○ができるようになったんです。学研教室のおかげだねって夫婦で言ってるんです。」

「学研の宿題だけは自分でやりだすんです。」

どれも私にとっては宝石のような言葉です。

頑張ってよかった。

向き合ってよかった。

これからも頑張ろう。

子どもたちの成長をサポートするために、日々精進いたします。

保護者の方々の温かい言葉に励まされながら、子どもたち一人一人の成長を見守り、支えていきたいと思います。

2024年07月05日

教室くんとお手紙と

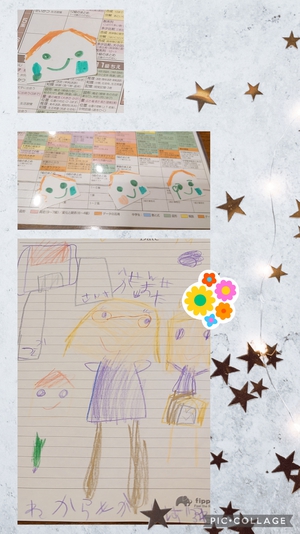

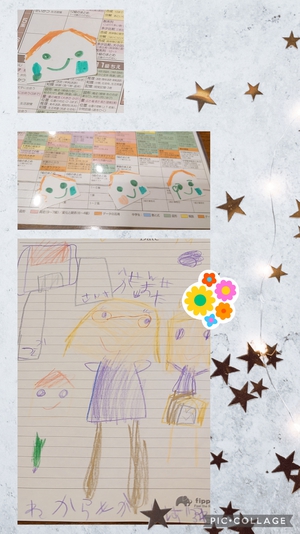

今日、年中のAちゃんから心温まるプレゼントをいただきました。

たくさんのかわいいお手製の「教室くん」とともに、愛らしいお手紙が添えられていました。

お手紙には、最近自分で書けるようになったというAちゃんの名前と私の名前、そして「これからもがんばるね」というかわいらしいメッセージが書かれていました。

さらに、私と彼女、教材や学研バッグの絵も描かれていて、私の絵の上には私の名前、教材には「さんす」「こくご」と丁寧に書かれていました。

こういうお手紙は本当に私の活力になります。

今まで歴代の会員さんからもらったお手紙も、大切に宝物入れにしまってあります。

毎日子どもたちと向き合う中で、彼らから生きる力をもらっていると実感します。

私も子どもたちに正しく生きる力をあげられているのだろうか。

私の想いも、彼女たちに届いていてほしい。

届くまで、何度も何度も伝える努力を忘れないようにしよう。

これからも、子どもたちと一緒に成長しながら、彼らの力になれるよう努めていきたいと思います。

皆さんの温かい応援とご協力に感謝しながら、これからも学研教室での学びを大切にしていきたいです。

たくさんのかわいいお手製の「教室くん」とともに、愛らしいお手紙が添えられていました。

お手紙には、最近自分で書けるようになったというAちゃんの名前と私の名前、そして「これからもがんばるね」というかわいらしいメッセージが書かれていました。

さらに、私と彼女、教材や学研バッグの絵も描かれていて、私の絵の上には私の名前、教材には「さんす」「こくご」と丁寧に書かれていました。

こういうお手紙は本当に私の活力になります。

今まで歴代の会員さんからもらったお手紙も、大切に宝物入れにしまってあります。

毎日子どもたちと向き合う中で、彼らから生きる力をもらっていると実感します。

私も子どもたちに正しく生きる力をあげられているのだろうか。

私の想いも、彼女たちに届いていてほしい。

届くまで、何度も何度も伝える努力を忘れないようにしよう。

これからも、子どもたちと一緒に成長しながら、彼らの力になれるよう努めていきたいと思います。

皆さんの温かい応援とご協力に感謝しながら、これからも学研教室での学びを大切にしていきたいです。

タグ :生きる力

2024年07月01日

新しく仲間が増えました☆

月曜日はGakkenほいくえん 北上尾の日。

先月の体験会を経て、今日から新たに4人の会員さんが加わりました。

それに伴い、新しい先生も1人増え、ますます賑やかになりました。

既存の会員さんたちは新しい先生にお願いしましたが、この先生は他の教室でのスタッフ経験があり、指導もバッチリ☆

おかげで、スムーズに授業が進みました。

今日から新しく仲間になった子どもたちは、みんな元気でやる気満々。

積極的に教材に取り組み、楽しく勉強できました。

仲間が増えて、来週からもこのメンバーで楽しく学習できると思うと、ワクワクします。

これからも一緒に楽しく学びましょう!

先月の体験会を経て、今日から新たに4人の会員さんが加わりました。

それに伴い、新しい先生も1人増え、ますます賑やかになりました。

既存の会員さんたちは新しい先生にお願いしましたが、この先生は他の教室でのスタッフ経験があり、指導もバッチリ☆

おかげで、スムーズに授業が進みました。

今日から新しく仲間になった子どもたちは、みんな元気でやる気満々。

積極的に教材に取り組み、楽しく勉強できました。

仲間が増えて、来週からもこのメンバーで楽しく学習できると思うと、ワクワクします。

これからも一緒に楽しく学びましょう!

タグ :Gakkenほいくえん北上尾

2024年06月20日

久々の再会…

今日はさいたま新都心のGakkenほいくえんの学習日でした。

先週体調を崩してお休みだったAちゃんも登園していて、元気な笑顔が見れてほっとしました。

思わずハグ!

気温の変化が激しくなる季節の変わり目は、どうしても体調管理が難しくなりますね。

さて、ほいくえんでのお勉強が終わった後、ちょっと用事があり、久々に行田の教室に顔を出してきました。

3月に引き継いでから、数カ月ぶりの教室訪問

実は、行田の教室は一人もかけることなく新しい先生が引き継いでくださり、なんと! アシスタントさんも継続して雇用してくださっています。

アシスタントさんも継続して雇用してくださっています。

なので、私が教えていたころの会員さんも安心してお任せすることができました。

今日は、引き継いでくださった会員さんのうち3名と会うことができました。

そして、アシスタントさんにも。

みんなキラキラした笑顔で挨拶してくれて、楽しく勉強できているようでとっても安心しました。

だんだん暑くなってきましたが、熱中症に気を付けて、楽しく勉強してほしいです。

今日会えなかった会員さんにも、また会えると嬉しいな。

先週体調を崩してお休みだったAちゃんも登園していて、元気な笑顔が見れてほっとしました。

思わずハグ!

気温の変化が激しくなる季節の変わり目は、どうしても体調管理が難しくなりますね。

さて、ほいくえんでのお勉強が終わった後、ちょっと用事があり、久々に行田の教室に顔を出してきました。

3月に引き継いでから、数カ月ぶりの教室訪問

実は、行田の教室は一人もかけることなく新しい先生が引き継いでくださり、なんと!

アシスタントさんも継続して雇用してくださっています。

アシスタントさんも継続して雇用してくださっています。なので、私が教えていたころの会員さんも安心してお任せすることができました。

今日は、引き継いでくださった会員さんのうち3名と会うことができました。

そして、アシスタントさんにも。

みんなキラキラした笑顔で挨拶してくれて、楽しく勉強できているようでとっても安心しました。

だんだん暑くなってきましたが、熱中症に気を付けて、楽しく勉強してほしいです。

今日会えなかった会員さんにも、また会えると嬉しいな。

2024年06月17日

日本の大学入試が変わる!未来のために知っておきたいこと

こんにちは。

本日午前中に、大学入試情報の講演会に参加してきました。

近年の日本の大学入試の変更点についての重要なお話をたくさん伺いました。

まだ幼児や小学生のお子さまがいらっしゃる皆様には少し先の話かもしれませんが、将来のために知っておいて損はありません。

情報の一部を共有したいと思いますので、興味のある方はぜひ最後まで読んでみてください。

特に注目すべきは「一般入試枠の減少」と「総合型選抜の重要性」です。

一般入試枠の減少

まず、一般入試枠の減少についてです。

一昔前までの日本の大学入試といえば、筆記試験を中心とした一般入試が主流でした。

これには様々な理由がありますが、問題は、その割合です。

私立大学では、募集人員のおよそ2割程度しか一般入試で採用されません。

では、8割はどのような選抜方式なのでしょうか。

一つは、皆さんもよくご存じの『学校推薦型選抜』です。

そして、近年重要視されているもう一つが、『総合型選抜』、少し前はAO入試と呼ばれていたものです。

一般入試枠が減少することで、試験の点数だけで評価される機会が減り、他の評価方法で選抜される割合が増大していることを表しています。

総合型選抜の重要性

『学校推薦型選抜』は、皆さんご存じの指定校推薦や公募推薦と呼ばれるもので、高校の内申点を基本に資格が定められ、多くの場合少ない枠を競争で勝ち取る必要があります。

これに関しては顕著な変更はありません。

では、総合型選抜とはどのような選抜方法なのでしょうか。

総合型選抜は、筆記試験ではなく、面接や小論文、課外活動の実績など、さまざまな要素を総合的に評価する方法です。

(※筆記試験も課される学部もあります。)

この選抜方法は、大学が受験生の多面的な能力や個性を見極めるために導入されています。

なので、学校や学部ごとに「求める学生増(アドミッションポリシー)」が定められ、それに基づいて様々な方法で行われます。

例えば、総合型選抜で重視されるポイントには以下のようなものがあります。

1. コミュニケーション能力:面接での受け答えやグループディスカッションでの発言内容。

2. 自己表現力:小論文やエッセイでの自己PRや将来の目標の明確さ。

3. 課外活動の実績:クラブ活動やボランティア経験、その他の特別な活動。

4. 学習意欲と好奇心:特定の分野への深い興味や、自主的な学びの姿勢。

このように、総合型選抜では受験生の個性や人間性が重視されるため、早い段階から幅広い経験を積み、自分の強みを見つけておくことが大切です。

この選抜方式では、最初に志望事由書を提出して出願する必要がありますので、記述による自己表現を適切にできることが大前提となります。

幼児・小学生の今できること

まだ大学入試は先の話かもしれませんが、幼児や小学生の時期から以下のような経験を積んでおくことが、将来の大学入試に向けた大きな力になります:

1. 興味を持つことを見つける:お子さまが好きなことや得意なことを見つけ、その分野での活動をサポートしてあげてください。

2. 多様な体験をする:スポーツ、音楽、アート、科学など、さまざまな活動にチャレンジすることで、幅広い視野を養いましょう。

3. コミュニケーション能力を育む:友達や家族との対話を大切にし、自分の考えをしっかり伝える力を育ててください。

4. 読書習慣をつける:本を読むことで語彙力や表現力が向上し、将来の小論文やエッセイ作成に役立ちます。

日本の大学入試は大きく変わりつつあります。一般入試の枠が減少し、総合型選抜の重要性が増す中で、お子さまの個性や多様な能力がますます求められるようになります。

幼児や小学生のうちから、さまざまな経験を積み、興味を持つことを大切に育てていくことで、将来の大学入試に向けた準備をしっかりと進めていきましょう。

学研教室では、幼児期からお子さんの表現能力を育てるお手伝いをしていきます。

ご家庭と二人三脚でしっかりとサポートしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

本日午前中に、大学入試情報の講演会に参加してきました。

近年の日本の大学入試の変更点についての重要なお話をたくさん伺いました。

まだ幼児や小学生のお子さまがいらっしゃる皆様には少し先の話かもしれませんが、将来のために知っておいて損はありません。

情報の一部を共有したいと思いますので、興味のある方はぜひ最後まで読んでみてください。

特に注目すべきは「一般入試枠の減少」と「総合型選抜の重要性」です。

一般入試枠の減少

まず、一般入試枠の減少についてです。

一昔前までの日本の大学入試といえば、筆記試験を中心とした一般入試が主流でした。

これには様々な理由がありますが、問題は、その割合です。

私立大学では、募集人員のおよそ2割程度しか一般入試で採用されません。

では、8割はどのような選抜方式なのでしょうか。

一つは、皆さんもよくご存じの『学校推薦型選抜』です。

そして、近年重要視されているもう一つが、『総合型選抜』、少し前はAO入試と呼ばれていたものです。

一般入試枠が減少することで、試験の点数だけで評価される機会が減り、他の評価方法で選抜される割合が増大していることを表しています。

総合型選抜の重要性

『学校推薦型選抜』は、皆さんご存じの指定校推薦や公募推薦と呼ばれるもので、高校の内申点を基本に資格が定められ、多くの場合少ない枠を競争で勝ち取る必要があります。

これに関しては顕著な変更はありません。

では、総合型選抜とはどのような選抜方法なのでしょうか。

総合型選抜は、筆記試験ではなく、面接や小論文、課外活動の実績など、さまざまな要素を総合的に評価する方法です。

(※筆記試験も課される学部もあります。)

この選抜方法は、大学が受験生の多面的な能力や個性を見極めるために導入されています。

なので、学校や学部ごとに「求める学生増(アドミッションポリシー)」が定められ、それに基づいて様々な方法で行われます。

例えば、総合型選抜で重視されるポイントには以下のようなものがあります。

1. コミュニケーション能力:面接での受け答えやグループディスカッションでの発言内容。

2. 自己表現力:小論文やエッセイでの自己PRや将来の目標の明確さ。

3. 課外活動の実績:クラブ活動やボランティア経験、その他の特別な活動。

4. 学習意欲と好奇心:特定の分野への深い興味や、自主的な学びの姿勢。

このように、総合型選抜では受験生の個性や人間性が重視されるため、早い段階から幅広い経験を積み、自分の強みを見つけておくことが大切です。

この選抜方式では、最初に志望事由書を提出して出願する必要がありますので、記述による自己表現を適切にできることが大前提となります。

幼児・小学生の今できること

まだ大学入試は先の話かもしれませんが、幼児や小学生の時期から以下のような経験を積んでおくことが、将来の大学入試に向けた大きな力になります:

1. 興味を持つことを見つける:お子さまが好きなことや得意なことを見つけ、その分野での活動をサポートしてあげてください。

2. 多様な体験をする:スポーツ、音楽、アート、科学など、さまざまな活動にチャレンジすることで、幅広い視野を養いましょう。

3. コミュニケーション能力を育む:友達や家族との対話を大切にし、自分の考えをしっかり伝える力を育ててください。

4. 読書習慣をつける:本を読むことで語彙力や表現力が向上し、将来の小論文やエッセイ作成に役立ちます。

日本の大学入試は大きく変わりつつあります。一般入試の枠が減少し、総合型選抜の重要性が増す中で、お子さまの個性や多様な能力がますます求められるようになります。

幼児や小学生のうちから、さまざまな経験を積み、興味を持つことを大切に育てていくことで、将来の大学入試に向けた準備をしっかりと進めていきましょう。

学研教室では、幼児期からお子さんの表現能力を育てるお手伝いをしていきます。

ご家庭と二人三脚でしっかりとサポートしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

タグ :大学入試