2024年07月09日

力をくれるのは子どもたちだけじゃない

前回は、Aちゃんからのハートウォーミングなお手紙から生きる力をもらっているお話をしました。

子どもたちからは毎日エネルギーをもらってます。

笑顔、真剣に取り組む姿、学校や毎日の生活でのちょっとしたお話など、手紙だけじゃなく本当にたくさん。

私も一人一人に応えたいと、精進する日々です。

そして、私に力をくれるのは子どもたちだけじゃないんです。

当教室では、先月~今月と、学期末の学習報告面談を実施しています。

その面談で、保護者の方から様々な温かい言葉をいただきます。

「○○ができるようになったんです。学研教室のおかげだねって夫婦で言ってるんです。」

「学研の宿題だけは自分でやりだすんです。」

どれも私にとっては宝石のような言葉です。

頑張ってよかった。

向き合ってよかった。

これからも頑張ろう。

子どもたちの成長をサポートするために、日々精進いたします。

保護者の方々の温かい言葉に励まされながら、子どもたち一人一人の成長を見守り、支えていきたいと思います。

2024/07/05

子どもたちからは毎日エネルギーをもらってます。

笑顔、真剣に取り組む姿、学校や毎日の生活でのちょっとしたお話など、手紙だけじゃなく本当にたくさん。

私も一人一人に応えたいと、精進する日々です。

そして、私に力をくれるのは子どもたちだけじゃないんです。

当教室では、先月~今月と、学期末の学習報告面談を実施しています。

その面談で、保護者の方から様々な温かい言葉をいただきます。

「○○ができるようになったんです。学研教室のおかげだねって夫婦で言ってるんです。」

「学研の宿題だけは自分でやりだすんです。」

どれも私にとっては宝石のような言葉です。

頑張ってよかった。

向き合ってよかった。

これからも頑張ろう。

子どもたちの成長をサポートするために、日々精進いたします。

保護者の方々の温かい言葉に励まされながら、子どもたち一人一人の成長を見守り、支えていきたいと思います。

2024年07月05日

教室くんとお手紙と

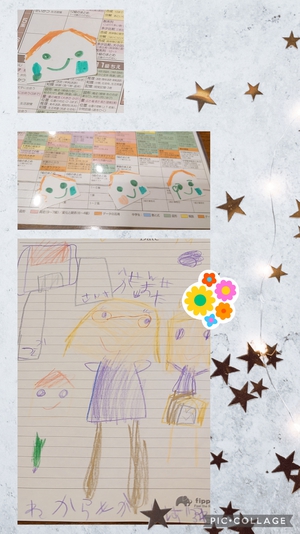

今日、年中のAちゃんから心温まるプレゼントをいただきました。

たくさんのかわいいお手製の「教室くん」とともに、愛らしいお手紙が添えられていました。

お手紙には、最近自分で書けるようになったというAちゃんの名前と私の名前、そして「これからもがんばるね」というかわいらしいメッセージが書かれていました。

さらに、私と彼女、教材や学研バッグの絵も描かれていて、私の絵の上には私の名前、教材には「さんす」「こくご」と丁寧に書かれていました。

こういうお手紙は本当に私の活力になります。

今まで歴代の会員さんからもらったお手紙も、大切に宝物入れにしまってあります。

毎日子どもたちと向き合う中で、彼らから生きる力をもらっていると実感します。

私も子どもたちに正しく生きる力をあげられているのだろうか。

私の想いも、彼女たちに届いていてほしい。

届くまで、何度も何度も伝える努力を忘れないようにしよう。

これからも、子どもたちと一緒に成長しながら、彼らの力になれるよう努めていきたいと思います。

皆さんの温かい応援とご協力に感謝しながら、これからも学研教室での学びを大切にしていきたいです。

たくさんのかわいいお手製の「教室くん」とともに、愛らしいお手紙が添えられていました。

お手紙には、最近自分で書けるようになったというAちゃんの名前と私の名前、そして「これからもがんばるね」というかわいらしいメッセージが書かれていました。

さらに、私と彼女、教材や学研バッグの絵も描かれていて、私の絵の上には私の名前、教材には「さんす」「こくご」と丁寧に書かれていました。

こういうお手紙は本当に私の活力になります。

今まで歴代の会員さんからもらったお手紙も、大切に宝物入れにしまってあります。

毎日子どもたちと向き合う中で、彼らから生きる力をもらっていると実感します。

私も子どもたちに正しく生きる力をあげられているのだろうか。

私の想いも、彼女たちに届いていてほしい。

届くまで、何度も何度も伝える努力を忘れないようにしよう。

これからも、子どもたちと一緒に成長しながら、彼らの力になれるよう努めていきたいと思います。

皆さんの温かい応援とご協力に感謝しながら、これからも学研教室での学びを大切にしていきたいです。

タグ :生きる力

2024年05月07日

GWが明けたよー1学期:今後のコトー

みなさま、GWいかがお過ごしでしたか?

私は楽しいひとときを過ごし、リフレッシュすることができました。

息子のサッカーの練習試合や、引っ越し前の地域でのともに子育てを頑張ってきた仲間との飲み会など、充実した時間を過ごすことができました。

さて、GWも終わり、今日からまたかわいい子供たちに会えるのがとても楽しみです。

土産話やGWの思い出を目をキラキラと輝かせて話してくれることどもたち。

彼らと楽しい思い出を共有できると思うと今からワクワクします。

さて、今回のブログでは、塾での取り組みや今後の予定について少しお知らせしたいと思います。

GW明けの新しいスタートに向けて、一緒に力を合わせてがんばりましょう!

GWが終わり、新たな学習のスタートラインに立つことは、子供たちにとっては少し辛い場合もあります。

楽しい思い出が脳裏をよぎり、学校や塾の授業に集中するのが難しく感じるかもしれません。

しかし、そんな時こそ、私たち教育者や保護者が子供たちのそばに寄り添い、力強くサポートすることが重要です。

GW明けからは、学校や塾の授業も本格的に進み始めます。

新しい単元やテーマに取り組む中で、少しでも子供たちが楽しく勉強に取り組めるよう、一人一人にしっかりと伴走していきたいと思います。

子供たちが学びを楽しむためには、まずは彼らの気持ちに寄り添い、彼らが抱える不安や疑問に耳を傾けることが大切です。

GWの思い出話や休息の時間を大切にしながらも、学習のリズムを取り戻していくサポートをしていきます。

新たな学期がスタートすることで、子供たちが自信を持って学びに取り組めるよう、一緒にがんばっていきましょう。

楽しい学びの再スタートを切るために、私はいつも、子供たちとパパ・ママのそばにいます。

タグ :GW明け

2024年04月09日

桜咲く入学式

昨日は、ほとんどの公立小中学校で入学式があったのではないでしょうか。

ここ数年は、入学式前に雨風で桜が散ってしまっうことが多いですが、埼玉のこの辺りでは満開でした

新たなスタートを切って、ドキドキワクワク、ハラハラびくびく、十人十色の入学式。

新生活が、それぞれにとってステキなものとなりますように。

さて、我が家の次男も、昨日が高校の入学式でした。

コロナも落ち着き、夫婦2名とも出席できました。

体が怠けていて、もうぱっつんぱっつんのぴっちぴちになってしまったスーツのジャケットを羽織っていきました。

が、セットのパンツはジップが上がらず断念。

いやぁ、怠けすぎですね。

せっかく次男の高校入学に合わせて高校のすぐそばに引っ越してきましたので、サッカーの試合を学校まで徒歩で観戦に出向いて、少しエクササイズします。

三年後の卒業式までに痩せますように!!!!

ここ数年は、入学式前に雨風で桜が散ってしまっうことが多いですが、埼玉のこの辺りでは満開でした

新たなスタートを切って、ドキドキワクワク、ハラハラびくびく、十人十色の入学式。

新生活が、それぞれにとってステキなものとなりますように。

さて、我が家の次男も、昨日が高校の入学式でした。

コロナも落ち着き、夫婦2名とも出席できました。

体が怠けていて、もうぱっつんぱっつんのぴっちぴちになってしまったスーツのジャケットを羽織っていきました。

が、セットのパンツはジップが上がらず断念。

いやぁ、怠けすぎですね。

せっかく次男の高校入学に合わせて高校のすぐそばに引っ越してきましたので、サッカーの試合を学校まで徒歩で観戦に出向いて、少しエクササイズします。

三年後の卒業式までに痩せますように!!!!

2021年11月18日

試される私の忍耐-躾における親の忍耐-

我が家の息子たちは、長男が高校二年生、次男が中学一年生。

朝は、二人ともだいたい自分で起きる。

息子たちは、幼少のころから自分で起きる。

これは、本人の体質によるところもあるでしょうが、ある程度は躾で身に着けさせた生活習慣でもあります。

というのは、私は、子供たちをほぼ起こしません。

赤ちゃんの頃から、ほとんど起こしたことがない。

そして、寝る時間は厳しく躾けました。

幼児~小学校低学年は、基本的には夜8時半にはベッドへ。

高学年になっても、9時半には寝るように促します。

寝室にはスマホ、タブレットなど電子機器は持ち込み禁止。

ゲームをしたり、アニメを見たければ、朝早く起きてするようにと伝えています。

なので、朝4時半とか5時に起きてきてゲームをしたり、アニメを見ていても、怒りません。

自由にさせています。

※ただし、朝食はしっかり摂るように言います。

ところが、長男はもう高校生。

高校生になってまで、親に寝る時間を支持されないと自己管理できないようでは困ります。

社会人になるまでに、自分で睡眠時間をキープすることの大切さを理解し、自発的に早寝早起きしてほしい。

そういう思いから、寝る時間をうるさく言うのをやめました。

そしたら、やはり、見事に夜更かし(笑)

まあ、高校生といえば友達とわいわい夜更かしが楽しい時期です。

そういう思いでも大切です。

そして、そうやって自分で失敗することから学ぶ必要があります。

とはいえ、何度も失敗し、高2半ばを終わる今になっても、まだ失敗中の長男。

たまに朝起きられず遅刻スレスレになることも。

しびれを切らして昨日起こしてしまいました。

そしたら案の定、今日も起きない!!!

あー、試される私の忍耐。

でも、今日は起こさない。

・・・起こさないんだからっ。

朝は、二人ともだいたい自分で起きる。

息子たちは、幼少のころから自分で起きる。

これは、本人の体質によるところもあるでしょうが、ある程度は躾で身に着けさせた生活習慣でもあります。

というのは、私は、子供たちをほぼ起こしません。

赤ちゃんの頃から、ほとんど起こしたことがない。

そして、寝る時間は厳しく躾けました。

幼児~小学校低学年は、基本的には夜8時半にはベッドへ。

高学年になっても、9時半には寝るように促します。

寝室にはスマホ、タブレットなど電子機器は持ち込み禁止。

ゲームをしたり、アニメを見たければ、朝早く起きてするようにと伝えています。

なので、朝4時半とか5時に起きてきてゲームをしたり、アニメを見ていても、怒りません。

自由にさせています。

※ただし、朝食はしっかり摂るように言います。

ところが、長男はもう高校生。

高校生になってまで、親に寝る時間を支持されないと自己管理できないようでは困ります。

社会人になるまでに、自分で睡眠時間をキープすることの大切さを理解し、自発的に早寝早起きしてほしい。

そういう思いから、寝る時間をうるさく言うのをやめました。

そしたら、やはり、見事に夜更かし(笑)

まあ、高校生といえば友達とわいわい夜更かしが楽しい時期です。

そういう思いでも大切です。

そして、そうやって自分で失敗することから学ぶ必要があります。

とはいえ、何度も失敗し、高2半ばを終わる今になっても、まだ失敗中の長男。

たまに朝起きられず遅刻スレスレになることも。

しびれを切らして昨日起こしてしまいました。

そしたら案の定、今日も起きない!!!

あー、試される私の忍耐。

でも、今日は起こさない。

・・・起こさないんだからっ。

2021年10月28日

親の意見を押し付けるのではなく・・・

教室の壁には、『子どもが育つ魔法の言葉』の日めくりカレンダーをかけています。

本日のお言葉はこちら↓

子どもに「選びなさい」と言うときは

それを尊重するつもりでいること

たとえ親の意向と違っていても

子どもの自主性を育むには、子ども自身に選ばせることが必要ですよね。

でも、私たち親は、子どもに間違った選択をしてほしくなくて、ついつい「正しい」選択に誘導したり、「間違った」選択をしたら怒ってしまったり・・・

自分で選ぶことが大切なのであって、それが間違ってるかどうかは、本当ならば二の次のはず。

それどころか、親が「正しい」と思ってる選択肢が本当に正しいかどうかは、実際のところわからない場合だってありますよね。

わかってるんだけど、つい口を出しちゃう親心。

自分で選んで、失敗して、乗り越えて、また選んで成功体験を積む。

そういう繰返しが、子どもの自主性を育む。

わかってるんだけど、、、

親業って、忍耐の連続ですよね✨

本日のお言葉はこちら↓

子どもに「選びなさい」と言うときは

それを尊重するつもりでいること

たとえ親の意向と違っていても

子どもの自主性を育むには、子ども自身に選ばせることが必要ですよね。

でも、私たち親は、子どもに間違った選択をしてほしくなくて、ついつい「正しい」選択に誘導したり、「間違った」選択をしたら怒ってしまったり・・・

自分で選ぶことが大切なのであって、それが間違ってるかどうかは、本当ならば二の次のはず。

それどころか、親が「正しい」と思ってる選択肢が本当に正しいかどうかは、実際のところわからない場合だってありますよね。

わかってるんだけど、つい口を出しちゃう親心。

自分で選んで、失敗して、乗り越えて、また選んで成功体験を積む。

そういう繰返しが、子どもの自主性を育む。

わかってるんだけど、、、

親業って、忍耐の連続ですよね✨

2020年09月13日

オンライン指導はやっぱり併用

9月に入りましたね。

下校時刻が遅くなり、教室内の滞在時間短縮や収容人数縮小を考えると、やはりオンラインの併用は必須です。

長野ひがし教室では、LINEによるオンライン添削と共に、Zoomでのリアルタイムオンライン授業を併用しています。

Zoomは、教室時間中に家にいながら教室の私の指導を受けられるというものです。

対面がいいという子もいれば、家にいながら指導を受けられるZoomがいいという子もいます。

この「いい」というのは、本人の希望が、というのもありますが、そうではなく、そのほうが現状のその子に合っているという意味もあります。

体調が悪い。

距離が遠い。

同じ日に他の習い事もある。

という場合、「それでも勉強したい」「学研を休みたくない」という思いがあるなら、オンラインをやらない手はありません。

ということで、Zoomによるオンラインを積極的に導入していきたいのですが、困ったことがあります。

それは、ヘッドフォンをしていると教室の生徒の声が聞こえない。

聞こえにくくなる。

でも、ヘッドフォンをつながないと、教室内にZoomの音声がだだ流れになっちゃってます。

これはまずいので、片耳のヘッドセットを購入してみようかなと思います。

オススメがあれば、こっそり教えてください

下校時刻が遅くなり、教室内の滞在時間短縮や収容人数縮小を考えると、やはりオンラインの併用は必須です。

長野ひがし教室では、LINEによるオンライン添削と共に、Zoomでのリアルタイムオンライン授業を併用しています。

Zoomは、教室時間中に家にいながら教室の私の指導を受けられるというものです。

対面がいいという子もいれば、家にいながら指導を受けられるZoomがいいという子もいます。

この「いい」というのは、本人の希望が、というのもありますが、そうではなく、そのほうが現状のその子に合っているという意味もあります。

体調が悪い。

距離が遠い。

同じ日に他の習い事もある。

という場合、「それでも勉強したい」「学研を休みたくない」という思いがあるなら、オンラインをやらない手はありません。

ということで、Zoomによるオンラインを積極的に導入していきたいのですが、困ったことがあります。

それは、ヘッドフォンをしていると教室の生徒の声が聞こえない。

聞こえにくくなる。

でも、ヘッドフォンをつながないと、教室内にZoomの音声がだだ流れになっちゃってます。

これはまずいので、片耳のヘッドセットを購入してみようかなと思います。

オススメがあれば、こっそり教えてください

2020年09月01日

めっちゃかわいい教室くん、もらっちゃった♪

ふっふっふ。

昨日、こんなかわいい教室くんをもらっちゃいました

実はこれ、3年生の女の子Aちゃんがフェルトで作ってくれた教室くんなんです。

かわいいでしょ?

器用ですよね。

採点デスクに飾って、癒されます。

2020年08月18日

夏休み、もう終わり?!~高校生の長男の場合

高校1年生の長男の夏休みは、約1週間で終わりました。

昨日から登校しています。

今年はこんな学校が多いかもしれませんね。

次男の小学校では2学期は来週からですが、近隣の市では今週からというところもあるそうです。

まあでも、長男の場合はサッカーをするために入学した高校なので、夏休みもその貴重な夏休みもほとんど学校へサッカーをしに行っていましたが

8/7の1学期終了で持って帰ってきた成績表は、5段階評価などはなく、1回だけの定期テストの点数が並んだだけのものでした。

まあ悲惨。

赤点スレスレ、いや、むしろあれは赤点か?と思える教科もありました。

まあ、その分サッカーに打ち込んでいるなら文句もないんですが、そうも思えない。

毎日楽しそうに部活には行きますが、家にいるときはケータイをいじりながらだらだら・・・。

筋トレくらいすればいいのにねぇ。

サッカーのためとはいえ、高校です。

やっぱり学業の結果が芳しくないと、モチベーションも下がるんでしょうね。

こういうのは、自分で悩んで、自分なりに切り拓いて成長してほしいものです。

勉強するでもよし、サッカーに打ち込むでもよし。

何事も、一所懸命やった奇跡は、必ず人生の糧になると思います。

とはいえ、何もできずに思春期らしく悩みふけるのもまた、その後の人となりを形成する経験になるとは思いますが。

親としては歯痒いですね。

何はともあれ、未曾有の世界的なコロナの影響で短くなりすぎた夏休み。

この世代の子どもたちの成長にどう影響するでしょうか。

たくましく育ってほしいものです。

昨日から登校しています。

今年はこんな学校が多いかもしれませんね。

次男の小学校では2学期は来週からですが、近隣の市では今週からというところもあるそうです。

まあでも、長男の場合はサッカーをするために入学した高校なので、夏休みもその貴重な夏休みもほとんど学校へサッカーをしに行っていましたが

8/7の1学期終了で持って帰ってきた成績表は、5段階評価などはなく、1回だけの定期テストの点数が並んだだけのものでした。

まあ悲惨。

赤点スレスレ、いや、むしろあれは赤点か?と思える教科もありました。

まあ、その分サッカーに打ち込んでいるなら文句もないんですが、そうも思えない。

毎日楽しそうに部活には行きますが、家にいるときはケータイをいじりながらだらだら・・・。

筋トレくらいすればいいのにねぇ。

サッカーのためとはいえ、高校です。

やっぱり学業の結果が芳しくないと、モチベーションも下がるんでしょうね。

こういうのは、自分で悩んで、自分なりに切り拓いて成長してほしいものです。

勉強するでもよし、サッカーに打ち込むでもよし。

何事も、一所懸命やった奇跡は、必ず人生の糧になると思います。

とはいえ、何もできずに思春期らしく悩みふけるのもまた、その後の人となりを形成する経験になるとは思いますが。

親としては歯痒いですね。

何はともあれ、未曾有の世界的なコロナの影響で短くなりすぎた夏休み。

この世代の子どもたちの成長にどう影響するでしょうか。

たくましく育ってほしいものです。

2020年08月16日

STEAM教育?夏の特別コース

STEAM教育ってご存じですか?

・Science(科学)

・Technology(技術)

・Engineering(工学)

・Mathematics(数学)

を統合的に学習する「STEM教育(ステムきょういく)」に、

さらに

・Arts(リベラルアーツまたは芸術)

を統合する教育手法のことです。

上記の頭文字をとって、STEAMですね。

最近はテレビで取り上げられることもあるので、聞いたことあるなーって方も多いのではないでしょうか。

要は、上記に挙げるような分野を能動的に学習し、使う側ではなく、作る側で学習体験をし、楽しく分野横断的に学んでいきましょうということです。

私はこの考えには大賛成です。

本来学びとは、楽しい時に定着していくものです。

「直角三角形2つと正方形を使って、大きな直角三角形ができます。」

なんてことをプリントで学習したところで、すぐに忘れてしまいます。

それよりも、ブロックで遊びながら、失敗しながらも楽しみながらやったことは、すぅーっと脳にしみこんでいきます。

ということで、今年も学研教室は、STEAM教育の一環として、夏の特別コースがありました。

今年は、私の教室では紙粘土でマリオネットを作る「工作教室」と、磁石と歯車を研究する「ブロックパズル研究」をやりました。

考察区教室では、1年生のAちゃんはママと一緒に作って、とても楽しく体験できました。

Aちゃんとママのセンスが抜群で、とってもおしゃれなうさちゃんができました。

3年生のBちゃんと4年生のCちゃんは、黙々と作業し、誰の手も借りずかわいいマリオネットを作りました。

Bちゃんは、家に持って帰ったら妹に人形劇をしてあげるんだそうです。

Cちゃんは、紙粘土に色を付けるときに、絵の具をいろいろ混ぜてみて、きれいな色を作っていました。

ブロックパズル研究では、ブロックを使って釣竿を作り、魚釣りゲームをしました。

ハンドルを回して歯車が回り、その動きが伝わってリールを巻く、という仕組みを研究しました。

また、磁石は重ねると引き寄せる力が強くなるということも、実験しました。

説明通りに紙粘土やひもなどを使って、自分の書いたデザイン通りの人形を作っていく。

自分で説明書を読みながらブロックを組み、釣竿を作っていく。

どちらもPISA型読解力や手先の巧緻性が求められます。

こういう力って、もちろん学習で身に着けていくものでもあるんですが、やっぱり楽しみながらやるのが一番なんですよね。

やりたいから真剣に取り組む。

楽しいから覚える。

STEAM教育というとなんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、遊んで学べってことです。

今年はコロナの影響で、すでに教室に通ってくれてる会員さん限定になってしまいました。

もしコロナが落ち着いてくれば、来年は例年通り、夏の特別教室受講者の参加もOKになるかもしれません。

もしそうなれば、またブログなどで案内させていただきます

・Science(科学)

・Technology(技術)

・Engineering(工学)

・Mathematics(数学)

を統合的に学習する「STEM教育(ステムきょういく)」に、

さらに

・Arts(リベラルアーツまたは芸術)

を統合する教育手法のことです。

上記の頭文字をとって、STEAMですね。

最近はテレビで取り上げられることもあるので、聞いたことあるなーって方も多いのではないでしょうか。

要は、上記に挙げるような分野を能動的に学習し、使う側ではなく、作る側で学習体験をし、楽しく分野横断的に学んでいきましょうということです。

私はこの考えには大賛成です。

本来学びとは、楽しい時に定着していくものです。

「直角三角形2つと正方形を使って、大きな直角三角形ができます。」

なんてことをプリントで学習したところで、すぐに忘れてしまいます。

それよりも、ブロックで遊びながら、失敗しながらも楽しみながらやったことは、すぅーっと脳にしみこんでいきます。

ということで、今年も学研教室は、STEAM教育の一環として、夏の特別コースがありました。

今年は、私の教室では紙粘土でマリオネットを作る「工作教室」と、磁石と歯車を研究する「ブロックパズル研究」をやりました。

考察区教室では、1年生のAちゃんはママと一緒に作って、とても楽しく体験できました。

Aちゃんとママのセンスが抜群で、とってもおしゃれなうさちゃんができました。

3年生のBちゃんと4年生のCちゃんは、黙々と作業し、誰の手も借りずかわいいマリオネットを作りました。

Bちゃんは、家に持って帰ったら妹に人形劇をしてあげるんだそうです。

Cちゃんは、紙粘土に色を付けるときに、絵の具をいろいろ混ぜてみて、きれいな色を作っていました。

ブロックパズル研究では、ブロックを使って釣竿を作り、魚釣りゲームをしました。

ハンドルを回して歯車が回り、その動きが伝わってリールを巻く、という仕組みを研究しました。

また、磁石は重ねると引き寄せる力が強くなるということも、実験しました。

説明通りに紙粘土やひもなどを使って、自分の書いたデザイン通りの人形を作っていく。

自分で説明書を読みながらブロックを組み、釣竿を作っていく。

どちらもPISA型読解力や手先の巧緻性が求められます。

こういう力って、もちろん学習で身に着けていくものでもあるんですが、やっぱり楽しみながらやるのが一番なんですよね。

やりたいから真剣に取り組む。

楽しいから覚える。

STEAM教育というとなんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、遊んで学べってことです。

今年はコロナの影響で、すでに教室に通ってくれてる会員さん限定になってしまいました。

もしコロナが落ち着いてくれば、来年は例年通り、夏の特別教室受講者の参加もOKになるかもしれません。

もしそうなれば、またブログなどで案内させていただきます