2024年10月04日

ほいくえんでも展開図の学習

先日のでは、昨今の子どもたちの今どきの学びについてお話しました。

今の子たちは、学びの内容が深く多くなり、大変な世の中ですね。

そんな中で、大人になっても学習し続ける姿勢や体力を身に着けるには、やっぱり

べんきょうって楽しい

て気持ちを幼児期にしっかり根付かせることが大切。

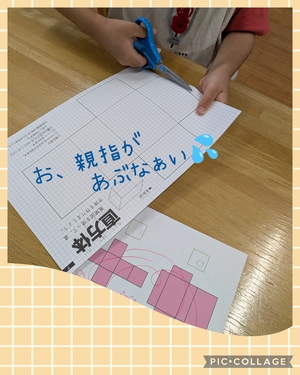

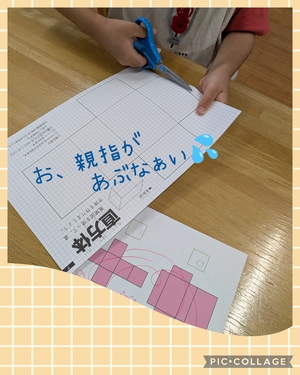

先日Gakkenほいくえんのお友達がさんすう教材で箱の形の展開を学習していました。

ちょうどよいので、実際に展開図から箱を組み立ててみることに。

まずは展開図をチョキチョキ…

ちょっと親指がキケン☆

持ち方を指導して、安全に、安全に

形が切り取れたら、点線に沿ってしっかり折り曲げる。

折り曲げたら、箱の形に組み立てて、完成!

楽しく展開図を学ぶ。

楽しく、展開図を学ぶ。

大事なことなので二回言いました

この時期は、実際にたくさん体験を積むことが大切。

小学校まであと数か月!

一緒に楽しく学んでいきましょうね♪

2024/10/01

今の子たちは、学びの内容が深く多くなり、大変な世の中ですね。

そんな中で、大人になっても学習し続ける姿勢や体力を身に着けるには、やっぱり

べんきょうって楽しい

て気持ちを幼児期にしっかり根付かせることが大切。

先日Gakkenほいくえんのお友達がさんすう教材で箱の形の展開を学習していました。

ちょうどよいので、実際に展開図から箱を組み立ててみることに。

まずは展開図をチョキチョキ…

ちょっと親指がキケン☆

持ち方を指導して、安全に、安全に

形が切り取れたら、点線に沿ってしっかり折り曲げる。

折り曲げたら、箱の形に組み立てて、完成!

楽しく展開図を学ぶ。

楽しく、展開図を学ぶ。

大事なことなので二回言いました

この時期は、実際にたくさん体験を積むことが大切。

小学校まであと数か月!

一緒に楽しく学んでいきましょうね♪

2024年10月01日

小学校で始まる中学内容?今どきの学びとは~算数・数学編~

実は、今の小学校5〜6年生では、保護者世代が中学校で学んだ内容が既に始まっていることをご存知ですか?

最新の学習指導要領では、以前なら中学生で取り組んでいた内容がどんどん小学校に降りてきているのです。

これにより、子どもたちはより早い段階から高度な数学的な考え方に触れるようになっています。

例えば、こんな学びが小学校で進んでいます

・ 比例・反比例: 保護者の方々が中学で初めて学んだ比例や反比例が、今や小学校5〜6年生で既に登場しています。2つの量がどのように変化するか、そしてその関係を数学的に理解するという、当時は「難しい」と感じた内容が、小学生でも学べるように進化しています。

・ 関数的な考え方: 「xが増えたらyはどうなるか?」という関数の概念も、小学校から導入されています。保護者の皆さんが中学で文字式に苦労した経験があるかもしれませんが、今の子どもたちはすでにその基礎をしっかりと学んでいるのです。

・ 代入: 文字に数を代入して答えを求める、いわゆる「方程式的な考え方」も、小学校の算数で扱われています。昔なら中学校で初めて触れた難しそうな内容も、今の子どもたちは早いうちから体験しているのです。

小学校で始まっている中学内容

さらに驚くことに、小数や分数、割合といった計算も、小学校でしっかりとした基礎を作り、中学ではその応用へとスムーズに進んでいきます。

保護者の方々が「これは中学になってからだろう」と思っていた内容が、実は小学校ですでに展開されているのです

どうしてこんなに早く?

なぜこれほど早く高度な内容が導入されているのでしょうか?それは、これからの社会がますます複雑化し、論理的な思考力や問題解決能力が求められるからです。子どもたちがこれらの力を早いうちから自然に身につけるよう、教育が進化しているのです。

このように、実は中学校で学ぶと思っていた内容が、実は小学校で始まっている!ということからも分かるように、子どもたちはより高度な学びに挑戦しています。

しかし、このような学びの深まりは、学校の授業だけでは補いきれない部分もあります。

だからこそ、ご家庭でのサポートがますます重要になってきます。

お子さんが学校で学んだ内容を、家でもしっかりフォローし、より深く理解できる環境を整えることが大切です。

私たちは、学研教室でそのお手伝いをしています。

お子さん一人ひとりに合わせた学習プログラムを通して、学校で学んだ内容をしっかりと復習し、さらに自信を持って次のステップへ進めるようサポートいたします。

お子さんの未来の可能性を広げるために、私たちと一緒に学びを支えていきましょう!

最新の学習指導要領では、以前なら中学生で取り組んでいた内容がどんどん小学校に降りてきているのです。

これにより、子どもたちはより早い段階から高度な数学的な考え方に触れるようになっています。

例えば、こんな学びが小学校で進んでいます

・ 比例・反比例: 保護者の方々が中学で初めて学んだ比例や反比例が、今や小学校5〜6年生で既に登場しています。2つの量がどのように変化するか、そしてその関係を数学的に理解するという、当時は「難しい」と感じた内容が、小学生でも学べるように進化しています。

・ 関数的な考え方: 「xが増えたらyはどうなるか?」という関数の概念も、小学校から導入されています。保護者の皆さんが中学で文字式に苦労した経験があるかもしれませんが、今の子どもたちはすでにその基礎をしっかりと学んでいるのです。

・ 代入: 文字に数を代入して答えを求める、いわゆる「方程式的な考え方」も、小学校の算数で扱われています。昔なら中学校で初めて触れた難しそうな内容も、今の子どもたちは早いうちから体験しているのです。

小学校で始まっている中学内容

さらに驚くことに、小数や分数、割合といった計算も、小学校でしっかりとした基礎を作り、中学ではその応用へとスムーズに進んでいきます。

保護者の方々が「これは中学になってからだろう」と思っていた内容が、実は小学校ですでに展開されているのです

どうしてこんなに早く?

なぜこれほど早く高度な内容が導入されているのでしょうか?それは、これからの社会がますます複雑化し、論理的な思考力や問題解決能力が求められるからです。子どもたちがこれらの力を早いうちから自然に身につけるよう、教育が進化しているのです。

このように、実は中学校で学ぶと思っていた内容が、実は小学校で始まっている!ということからも分かるように、子どもたちはより高度な学びに挑戦しています。

しかし、このような学びの深まりは、学校の授業だけでは補いきれない部分もあります。

だからこそ、ご家庭でのサポートがますます重要になってきます。

お子さんが学校で学んだ内容を、家でもしっかりフォローし、より深く理解できる環境を整えることが大切です。

私たちは、学研教室でそのお手伝いをしています。

お子さん一人ひとりに合わせた学習プログラムを通して、学校で学んだ内容をしっかりと復習し、さらに自信を持って次のステップへ進めるようサポートいたします。

お子さんの未来の可能性を広げるために、私たちと一緒に学びを支えていきましょう!

2024年09月27日

英語がもっと身近に ~小学校から始まるイマドキの英語教育~

小学校での英語教育の現状

2020年からスタートしている新しい学習指導要領によって、小学校での英語教育がさらに充実しています。

お子さんが英語に親しむ時間が増え、今の小学生はより早くから英語を学んでいます。

週1コマの英語活動が3年生からスタート

旧指導要領では小学校5・6年生から英語活動が始まっていましたが、これからは3年生から始まります。

3・4年生では、毎週1回、1時間の英語活動があります。

年間で言うと35時間、つまり週に1コマの授業です。

この時期には、主に「聞く」「話す」を楽しみながら、英語に親しむことが目的です。

しかし、ほとんどの小学校では、朝学習などを活用して1年生から英語の時間があります。

5年生からは週2コマで「読み」「書き」も!

5・6年生になると、英語は教科として学習します。

週に2回、1時間ずつ英語の授業が行われ、年間では70時間の授業になります。

ここでは、「読む」「書く」ことにも挑戦し、600語程度の英単語を覚えることが目標です。

※この単語数は、以前は中学1年生の1年間で学んでいた単語数に相当します。

指導要領の変更に伴い、小・中・高で学習する英単語数が増大しています。

今の子どもたちは、パパママ世代のころの約2倍に!

中学校ではさらにステップアップ!

中学校では、学ぶ語彙数が約1,600〜1,800語に増え、英語を使った授業がさらに本格化します。

小学校での英語学習習得を受け、オールイングリッシュで授業が行われ、英語の実践力が一層高められます。

このように、今の子どもたちは、学校で本格的に英語学習が始まってからでは英文読解・英作文などの基礎学力の定着が不十分で、中学校の英語についていけないことも多くなってきています。

英会話や日常のビデオ学習だけではなく、幼児低学年のころから少しずつ英文字や英文に慣れていきましょう。

オススメは子ども新聞や英語の絵本です。

最近の子ども新聞には、どの新聞社のものでも必ず英語のページがあります。

もちろん、学研教室で英語の学習もできますよ♪

お子さんが楽しく学んで、英語大好き! 英語得意♪

英語得意♪ になれるお手伝いをしています。

になれるお手伝いをしています。

初めての英語は、学研で

2020年からスタートしている新しい学習指導要領によって、小学校での英語教育がさらに充実しています。

お子さんが英語に親しむ時間が増え、今の小学生はより早くから英語を学んでいます。

週1コマの英語活動が3年生からスタート

旧指導要領では小学校5・6年生から英語活動が始まっていましたが、これからは3年生から始まります。

3・4年生では、毎週1回、1時間の英語活動があります。

年間で言うと35時間、つまり週に1コマの授業です。

この時期には、主に「聞く」「話す」を楽しみながら、英語に親しむことが目的です。

しかし、ほとんどの小学校では、朝学習などを活用して1年生から英語の時間があります。

5年生からは週2コマで「読み」「書き」も!

5・6年生になると、英語は教科として学習します。

週に2回、1時間ずつ英語の授業が行われ、年間では70時間の授業になります。

ここでは、「読む」「書く」ことにも挑戦し、600語程度の英単語を覚えることが目標です。

※この単語数は、以前は中学1年生の1年間で学んでいた単語数に相当します。

指導要領の変更に伴い、小・中・高で学習する英単語数が増大しています。

今の子どもたちは、パパママ世代のころの約2倍に!

中学校ではさらにステップアップ!

中学校では、学ぶ語彙数が約1,600〜1,800語に増え、英語を使った授業がさらに本格化します。

小学校での英語学習習得を受け、オールイングリッシュで授業が行われ、英語の実践力が一層高められます。

このように、今の子どもたちは、学校で本格的に英語学習が始まってからでは英文読解・英作文などの基礎学力の定着が不十分で、中学校の英語についていけないことも多くなってきています。

英会話や日常のビデオ学習だけではなく、幼児低学年のころから少しずつ英文字や英文に慣れていきましょう。

オススメは子ども新聞や英語の絵本です。

最近の子ども新聞には、どの新聞社のものでも必ず英語のページがあります。

もちろん、学研教室で英語の学習もできますよ♪

お子さんが楽しく学んで、英語大好き!

英語得意♪

英語得意♪ になれるお手伝いをしています。

になれるお手伝いをしています。初めての英語は、学研で

2024年06月17日

日本の大学入試が変わる!未来のために知っておきたいこと

こんにちは。

本日午前中に、大学入試情報の講演会に参加してきました。

近年の日本の大学入試の変更点についての重要なお話をたくさん伺いました。

まだ幼児や小学生のお子さまがいらっしゃる皆様には少し先の話かもしれませんが、将来のために知っておいて損はありません。

情報の一部を共有したいと思いますので、興味のある方はぜひ最後まで読んでみてください。

特に注目すべきは「一般入試枠の減少」と「総合型選抜の重要性」です。

一般入試枠の減少

まず、一般入試枠の減少についてです。

一昔前までの日本の大学入試といえば、筆記試験を中心とした一般入試が主流でした。

これには様々な理由がありますが、問題は、その割合です。

私立大学では、募集人員のおよそ2割程度しか一般入試で採用されません。

では、8割はどのような選抜方式なのでしょうか。

一つは、皆さんもよくご存じの『学校推薦型選抜』です。

そして、近年重要視されているもう一つが、『総合型選抜』、少し前はAO入試と呼ばれていたものです。

一般入試枠が減少することで、試験の点数だけで評価される機会が減り、他の評価方法で選抜される割合が増大していることを表しています。

総合型選抜の重要性

『学校推薦型選抜』は、皆さんご存じの指定校推薦や公募推薦と呼ばれるもので、高校の内申点を基本に資格が定められ、多くの場合少ない枠を競争で勝ち取る必要があります。

これに関しては顕著な変更はありません。

では、総合型選抜とはどのような選抜方法なのでしょうか。

総合型選抜は、筆記試験ではなく、面接や小論文、課外活動の実績など、さまざまな要素を総合的に評価する方法です。

(※筆記試験も課される学部もあります。)

この選抜方法は、大学が受験生の多面的な能力や個性を見極めるために導入されています。

なので、学校や学部ごとに「求める学生増(アドミッションポリシー)」が定められ、それに基づいて様々な方法で行われます。

例えば、総合型選抜で重視されるポイントには以下のようなものがあります。

1. コミュニケーション能力:面接での受け答えやグループディスカッションでの発言内容。

2. 自己表現力:小論文やエッセイでの自己PRや将来の目標の明確さ。

3. 課外活動の実績:クラブ活動やボランティア経験、その他の特別な活動。

4. 学習意欲と好奇心:特定の分野への深い興味や、自主的な学びの姿勢。

このように、総合型選抜では受験生の個性や人間性が重視されるため、早い段階から幅広い経験を積み、自分の強みを見つけておくことが大切です。

この選抜方式では、最初に志望事由書を提出して出願する必要がありますので、記述による自己表現を適切にできることが大前提となります。

幼児・小学生の今できること

まだ大学入試は先の話かもしれませんが、幼児や小学生の時期から以下のような経験を積んでおくことが、将来の大学入試に向けた大きな力になります:

1. 興味を持つことを見つける:お子さまが好きなことや得意なことを見つけ、その分野での活動をサポートしてあげてください。

2. 多様な体験をする:スポーツ、音楽、アート、科学など、さまざまな活動にチャレンジすることで、幅広い視野を養いましょう。

3. コミュニケーション能力を育む:友達や家族との対話を大切にし、自分の考えをしっかり伝える力を育ててください。

4. 読書習慣をつける:本を読むことで語彙力や表現力が向上し、将来の小論文やエッセイ作成に役立ちます。

日本の大学入試は大きく変わりつつあります。一般入試の枠が減少し、総合型選抜の重要性が増す中で、お子さまの個性や多様な能力がますます求められるようになります。

幼児や小学生のうちから、さまざまな経験を積み、興味を持つことを大切に育てていくことで、将来の大学入試に向けた準備をしっかりと進めていきましょう。

学研教室では、幼児期からお子さんの表現能力を育てるお手伝いをしていきます。

ご家庭と二人三脚でしっかりとサポートしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

本日午前中に、大学入試情報の講演会に参加してきました。

近年の日本の大学入試の変更点についての重要なお話をたくさん伺いました。

まだ幼児や小学生のお子さまがいらっしゃる皆様には少し先の話かもしれませんが、将来のために知っておいて損はありません。

情報の一部を共有したいと思いますので、興味のある方はぜひ最後まで読んでみてください。

特に注目すべきは「一般入試枠の減少」と「総合型選抜の重要性」です。

一般入試枠の減少

まず、一般入試枠の減少についてです。

一昔前までの日本の大学入試といえば、筆記試験を中心とした一般入試が主流でした。

これには様々な理由がありますが、問題は、その割合です。

私立大学では、募集人員のおよそ2割程度しか一般入試で採用されません。

では、8割はどのような選抜方式なのでしょうか。

一つは、皆さんもよくご存じの『学校推薦型選抜』です。

そして、近年重要視されているもう一つが、『総合型選抜』、少し前はAO入試と呼ばれていたものです。

一般入試枠が減少することで、試験の点数だけで評価される機会が減り、他の評価方法で選抜される割合が増大していることを表しています。

総合型選抜の重要性

『学校推薦型選抜』は、皆さんご存じの指定校推薦や公募推薦と呼ばれるもので、高校の内申点を基本に資格が定められ、多くの場合少ない枠を競争で勝ち取る必要があります。

これに関しては顕著な変更はありません。

では、総合型選抜とはどのような選抜方法なのでしょうか。

総合型選抜は、筆記試験ではなく、面接や小論文、課外活動の実績など、さまざまな要素を総合的に評価する方法です。

(※筆記試験も課される学部もあります。)

この選抜方法は、大学が受験生の多面的な能力や個性を見極めるために導入されています。

なので、学校や学部ごとに「求める学生増(アドミッションポリシー)」が定められ、それに基づいて様々な方法で行われます。

例えば、総合型選抜で重視されるポイントには以下のようなものがあります。

1. コミュニケーション能力:面接での受け答えやグループディスカッションでの発言内容。

2. 自己表現力:小論文やエッセイでの自己PRや将来の目標の明確さ。

3. 課外活動の実績:クラブ活動やボランティア経験、その他の特別な活動。

4. 学習意欲と好奇心:特定の分野への深い興味や、自主的な学びの姿勢。

このように、総合型選抜では受験生の個性や人間性が重視されるため、早い段階から幅広い経験を積み、自分の強みを見つけておくことが大切です。

この選抜方式では、最初に志望事由書を提出して出願する必要がありますので、記述による自己表現を適切にできることが大前提となります。

幼児・小学生の今できること

まだ大学入試は先の話かもしれませんが、幼児や小学生の時期から以下のような経験を積んでおくことが、将来の大学入試に向けた大きな力になります:

1. 興味を持つことを見つける:お子さまが好きなことや得意なことを見つけ、その分野での活動をサポートしてあげてください。

2. 多様な体験をする:スポーツ、音楽、アート、科学など、さまざまな活動にチャレンジすることで、幅広い視野を養いましょう。

3. コミュニケーション能力を育む:友達や家族との対話を大切にし、自分の考えをしっかり伝える力を育ててください。

4. 読書習慣をつける:本を読むことで語彙力や表現力が向上し、将来の小論文やエッセイ作成に役立ちます。

日本の大学入試は大きく変わりつつあります。一般入試の枠が減少し、総合型選抜の重要性が増す中で、お子さまの個性や多様な能力がますます求められるようになります。

幼児や小学生のうちから、さまざまな経験を積み、興味を持つことを大切に育てていくことで、将来の大学入試に向けた準備をしっかりと進めていきましょう。

学研教室では、幼児期からお子さんの表現能力を育てるお手伝いをしていきます。

ご家庭と二人三脚でしっかりとサポートしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

タグ :大学入試

2024年04月24日

変わる高校入試:埼玉県高校入試の今後の変更点

埼玉県の高校入試に関する新たな情報が入ってきました。

これから高校受験を控える中学生や保護者の皆さん、必見です。

さっそく変更点を見ていきましょう。

現中学3年生からの変更

1. 出願方法がWebに統一

今後、出願はWebで統一されます。

今年も一部の学校では実施されておりました。

息子の受検した川口市立高校もweb出願でしたが、窓口に行かなくて済むのは楽でした。

今後の入試改革で起こりうる教員の負担の軽減が主な目的化と思われますが、保護者の負担も軽減されますね。

2. 学力検査日が遅くなる

今年度の入試よりも学力検査日が遅くなります。

今年は2/21学力検査、3/1合格発表でしたが、R7年度入試は2/26学力検査、3/6合格発表です。

現中学2年生からの変更

1. 内申書の評価項目の変更

「部活動」の評価が「特別活動」から「その他」の項目に移動します。

現中学1年生からの変更

1. 自己評価資料の提出

受検生全員が自己評価資料を提出することとなります。

自分の学びや成長を振り返り、人に自分の想いや考えを伝える機会となります。

こちらをもとに面接が実施されます。

2. 面接の実施

受検生全員に面接が実施されます。面接では受験生の個性や意欲を見出し、総合的な判断材料とします。

3. 学力検査の統一の可能性

学力検査が現在の学力検査と学校選択の2種類から統一される可能性があります。

最新情報を注視してください。

4. 選抜の一部を特色化

選抜の一部が特色化されます。

これにより、受験生の個性や特性をより重視した入試が展開されます。

これらの変更点を見てみると、ますます自己を分析し、課題を発見し、適切に目標を設定するという人間力が必要とされているようですね。

知識や技能を身に着けるのはもちろんですが、何のために、いつまでに、どの程度、どのようにして、など、しっかりと考える力や、それらを熟考して得た結論を他社に伝える表現力も同時に必要です。

今後も大学入試や高校入試、中学入試や小学校入試も、時代の流れに合わせて大きく変化していきます。

また情報がアップデートされたらお伝えします。

あまり心配の種を膨らませず、いつでもご相談ください。

2021年12月01日

新指導要領の英語:単語は全部覚えなくてもいい?!

前回、新しい指導要領でめちゃくちゃ単語数が増えてるよー ってお話をしました。

ってお話をしました。

実は、この中学校時代に学習する英単語は、大きく二種類に分類されています。

それは、発信語彙と受容語彙です。

意味はこんな感じ。

発信語彙:意味を理解しつつ発話できる、書ける単語(1100語)

受容語彙:意味がわかれば発話や書くことができなくてもいい単語(1100語)

つまり、半分は読んだり聞いたりしたときにわかれば、書いたり話したりするときに使えなくてもいい、ということです。

・・・がっ!

とはいえそうも言ってられない現実があります。

小学校で学習する英単語数は600~800ですが、これらのほとんどは受容語彙に分類されます。

小学校卒業時点では、話す・書くで使えなくてもOKってこと。

でも、中学ではそのほとんどが発信語彙として1100語の中に再登場します。

つまり、中学生になると、話す・書くで使えなくてはならなくなる、ということ。

じゃあ、中学での受容語彙は、高校生になるとどうなるか。

言わずもがな。

発信語彙になってしまうんですよね。

だからこそ、受容語彙だからと言っていいかげんには捨て置けません。

完璧に書けなくても、スピーキングではしっかり使えるようにしたい。

ヒントがあればちゃんと書けるようにしたい。

(例えば、原形が用意されてれば、三単現や過去形、過去分詞形に変形できる等)

その為には、毎日たくさん聞いて、たくさん読むことが大切です。

単語を何度も書いて覚える必要はありません。

あくまで使える英語を目指します。

だからこそ、

・一文書きをして使い方からしっかり覚える

・浴びるように聞いて読んで、脳に定着させる

という繰り返しが必要です。

単語練習ばかりするのはナンセンスです。

工夫して覚えていきたいところです。

ってお話をしました。

ってお話をしました。2021/11/27

実は、この中学校時代に学習する英単語は、大きく二種類に分類されています。

それは、発信語彙と受容語彙です。

意味はこんな感じ。

発信語彙:意味を理解しつつ発話できる、書ける単語(1100語)

受容語彙:意味がわかれば発話や書くことができなくてもいい単語(1100語)

つまり、半分は読んだり聞いたりしたときにわかれば、書いたり話したりするときに使えなくてもいい、ということです。

・・・がっ!

とはいえそうも言ってられない現実があります。

小学校で学習する英単語数は600~800ですが、これらのほとんどは受容語彙に分類されます。

小学校卒業時点では、話す・書くで使えなくてもOKってこと。

でも、中学ではそのほとんどが発信語彙として1100語の中に再登場します。

つまり、中学生になると、話す・書くで使えなくてはならなくなる、ということ。

じゃあ、中学での受容語彙は、高校生になるとどうなるか。

言わずもがな。

発信語彙になってしまうんですよね。

だからこそ、受容語彙だからと言っていいかげんには捨て置けません。

完璧に書けなくても、スピーキングではしっかり使えるようにしたい。

ヒントがあればちゃんと書けるようにしたい。

(例えば、原形が用意されてれば、三単現や過去形、過去分詞形に変形できる等)

その為には、毎日たくさん聞いて、たくさん読むことが大切です。

単語を何度も書いて覚える必要はありません。

あくまで使える英語を目指します。

だからこそ、

・一文書きをして使い方からしっかり覚える

・浴びるように聞いて読んで、脳に定着させる

という繰り返しが必要です。

単語練習ばかりするのはナンセンスです。

工夫して覚えていきたいところです。

2021年11月27日

新指導要領の英語:単語数の爆発的増加

新しい指導要領になって、子どもたちには英語の負担がかなり増えたと思っています。

(小学校:2020年度~、中学校:2021年度~)

小学校では新しく英語が教科化され、5・6年生で読み書きまで行います。

簡単な自己紹介くらいは、読む・書く・聞く・話す(やり取り/発表)の5領域でできるようにして中学生に上がるところまで求められます。

中学校でもいろいろ変わっています。

どう変わっているかすべてを説明すると長くなるので、今回はわかりやすい例を一つだけ挙げます。

それは、単語数です。

小学校~高校卒業までで学習する指導要領に基づく学習単語数の遷移はこんな感じです↓

ゆとり以前の『詰め込み教育』(~2001年)と呼ばれていた時代

2300~2900語

(中:約1000+高:1400~1900)

いわゆる『ゆとり教育』(2002~2010年)と呼ばれていた時代

2200~2700語

(中:900+高:13400~1800)

『脱ゆとり世代』(2011~2019年)

3450語

※小学校含む

(小:450+中:1200+高:1800)

『新指導要領』(2020年~)

4000~5000語

※小学校含む

(小:600~700+中:1600~1800+高:1800~2500)

ゆとりまでは、小学校では外国語教育がなかったので小学校を含みません。

それにしても、『詰め込み教育』と呼ばれた時代も含めたゆとり以前と、現行の新指導要領を比べると、

実に約2倍!

しかも、新指導要領では詰め込み教育時代のような「単語や文法をきっちり!」といった指導はしません。

使える英語を目標にしているので、テスト対策のような勉強の仕方が望まれません。

とはいえ、ちゃんと単語や文法を覚えないと、英語を自由自在に使いこなすなんて無理です。

じゃあどうするか。

授業でやってくれない分、自力で家庭学習で習得していくしかありません。

世知辛い世の中ですね

隙間時間を使って、スマホのアプリやゲームで英単語の語彙力をアップしたり、普段から他教科のノートを一部英語で書いてみたり、なんて工夫が必要だと思います。

学校のワークやプリント学習だけでは補えない負荷が、子どもたちの双肩にのしかかっていると言っても過言ではない。

子どもたちが、なるべく楽しく、それぞれ自分に合った方法で勉強していけるようにサポートしていきます。

ふふ。

私の努力が試されている・・・

ふふふ・・・

(小学校:2020年度~、中学校:2021年度~)

小学校では新しく英語が教科化され、5・6年生で読み書きまで行います。

簡単な自己紹介くらいは、読む・書く・聞く・話す(やり取り/発表)の5領域でできるようにして中学生に上がるところまで求められます。

中学校でもいろいろ変わっています。

どう変わっているかすべてを説明すると長くなるので、今回はわかりやすい例を一つだけ挙げます。

それは、単語数です。

小学校~高校卒業までで学習する指導要領に基づく学習単語数の遷移はこんな感じです↓

ゆとり以前の『詰め込み教育』(~2001年)と呼ばれていた時代

2300~2900語

(中:約1000+高:1400~1900)

いわゆる『ゆとり教育』(2002~2010年)と呼ばれていた時代

2200~2700語

(中:900+高:13400~1800)

『脱ゆとり世代』(2011~2019年)

3450語

※小学校含む

(小:450+中:1200+高:1800)

『新指導要領』(2020年~)

4000~5000語

※小学校含む

(小:600~700+中:1600~1800+高:1800~2500)

ゆとりまでは、小学校では外国語教育がなかったので小学校を含みません。

それにしても、『詰め込み教育』と呼ばれた時代も含めたゆとり以前と、現行の新指導要領を比べると、

実に約2倍!

しかも、新指導要領では詰め込み教育時代のような「単語や文法をきっちり!」といった指導はしません。

使える英語を目標にしているので、テスト対策のような勉強の仕方が望まれません。

とはいえ、ちゃんと単語や文法を覚えないと、英語を自由自在に使いこなすなんて無理です。

じゃあどうするか。

授業でやってくれない分、自力で家庭学習で習得していくしかありません。

世知辛い世の中ですね

隙間時間を使って、スマホのアプリやゲームで英単語の語彙力をアップしたり、普段から他教科のノートを一部英語で書いてみたり、なんて工夫が必要だと思います。

学校のワークやプリント学習だけでは補えない負荷が、子どもたちの双肩にのしかかっていると言っても過言ではない。

子どもたちが、なるべく楽しく、それぞれ自分に合った方法で勉強していけるようにサポートしていきます。

ふふ。

私の努力が試されている・・・

ふふふ・・・

2021年11月10日

イマドキの英語教育(小学校・中学校)

昨年度、小学校の指導要領が新しくなり、教科としての英語が誕生しました。

そして、今年度からは中学校の指導要領も新しくなり、英語の学習内容がかなり広く深くなっています。

そんな昨今、求められる英語力とはなんでしょうか。

簡単に言うと、

ということです。

今年の中学1年生1学期の中間テストでは、5文程度で自己紹介する英作文が出題されました。

入学後初めての定期テストで、もう5文程度の英作文が出るんです。

以前なら、中1の1学期中間テストは、アルファベットや単語が中心でした。

小学校1年生の1学期の国語でひらがな中心なのと同じですね。

まずは文字の基礎、というところでしょうか。

しかし、今は違います。

アルファベットは、小学校5~6年生でしっかり読み書きまでやってきていることになっています。

なので、中学校ではそんなにゆっくり進みません。

期末テストになると、もう簡単な問題文が英語になっている小問もありました。

以前なら中1の1学期に、問題文が英語だなんて、公立中学では考えられないことですね。

学研教室でも、この「主体的な英語の活用」を目標に学習します。

その仕組みとして、教室では子どもたちと私の1対1のちょっとした英会話をします。

子どもたちの好きなものや、流行ってるものの話が聞けて、ちょっとワクワクする時間でもあります♪

因みに、↓は、今週月曜日の英語指導での小4女子Aちゃんとの英会話チェック。

私「Where do you want to go?」

A「I want to go to the amusement park.」

私「Which one do you want to go?」

A「ん??」

私「どの遊園地に行きたい? Which one?」

A「あー、あの遠いところ、どこだっけ?」

私「DisneyLand?DisneySea?」

A「えーっと、、、

新幹線で行くところでー」

私「Oh,USJ?

ハリーポッターとかるところ?」

A「そう!そこ!!」

私「OK!

"I want to go to the USJ."」

A「I want to go to the USJ.」

私「I see!

You want to go to the USJ.

That's nice!」

Aちゃんはまだ4年生なので、

・英語の表現に慣れる(抵抗がなくなる)こと

・英語を話す相手と楽しく会話できること

を最優先に指導します。

なので、英語で聞かれても、まずは日本語で答えてOK。

会話ができることの方が重要なのです。

それにしてもUSJかぁ。

いいですねぇ。

私も行きたいです♪

もう何年行ってないだろう・・・

そして、今年度からは中学校の指導要領も新しくなり、英語の学習内容がかなり広く深くなっています。

そんな昨今、求められる英語力とはなんでしょうか。

簡単に言うと、

『主体的に英語を使えるようにする』

ということです。

今年の中学1年生1学期の中間テストでは、5文程度で自己紹介する英作文が出題されました。

入学後初めての定期テストで、もう5文程度の英作文が出るんです。

以前なら、中1の1学期中間テストは、アルファベットや単語が中心でした。

小学校1年生の1学期の国語でひらがな中心なのと同じですね。

まずは文字の基礎、というところでしょうか。

しかし、今は違います。

アルファベットは、小学校5~6年生でしっかり読み書きまでやってきていることになっています。

なので、中学校ではそんなにゆっくり進みません。

期末テストになると、もう簡単な問題文が英語になっている小問もありました。

以前なら中1の1学期に、問題文が英語だなんて、公立中学では考えられないことですね。

学研教室でも、この「主体的な英語の活用」を目標に学習します。

その仕組みとして、教室では子どもたちと私の1対1のちょっとした英会話をします。

子どもたちの好きなものや、流行ってるものの話が聞けて、ちょっとワクワクする時間でもあります♪

因みに、↓は、今週月曜日の英語指導での小4女子Aちゃんとの英会話チェック。

私「Where do you want to go?」

A「I want to go to the amusement park.」

私「Which one do you want to go?」

A「ん??」

私「どの遊園地に行きたい? Which one?」

A「あー、あの遠いところ、どこだっけ?」

私「DisneyLand?DisneySea?」

A「えーっと、、、

新幹線で行くところでー」

私「Oh,USJ?

ハリーポッターとかるところ?」

A「そう!そこ!!」

私「OK!

"I want to go to the USJ."」

A「I want to go to the USJ.」

私「I see!

You want to go to the USJ.

That's nice!」

Aちゃんはまだ4年生なので、

・英語の表現に慣れる(抵抗がなくなる)こと

・英語を話す相手と楽しく会話できること

を最優先に指導します。

なので、英語で聞かれても、まずは日本語で答えてOK。

会話ができることの方が重要なのです。

それにしてもUSJかぁ。

いいですねぇ。

私も行きたいです♪

もう何年行ってないだろう・・・

2021年10月14日

高校入試の傾向:SDGs

今朝は『全国高校入試問題研究会』に参加しました。

そこで注目したいのは、SDGsです。

「え?」

「高校入試とSDGs、何か関係あるの?」

もっともな疑問です。

では、少し説明させていただきます。

今年度から始まった新指導要領。

脱ゆとりになって約10年が経過しました。

今後はさらに「見方・考え方」が重視されます。

今後の公立高校入試では、考え方の過程を問う記述問題や、日常生活の一場面について知識を活用して考える問題が増えることが予想されるそうです。

現時点でも、知識や技術を問う問題が減り、思考力・判断力・表現力が問われる問題が増えています。

今後は、より一層増えていくことが予想されます。

そんな中で注目したいのが、SDGsです。

各教科とも、SDGsに関連した問題が出題される傾向が高いようです。

国語や英語の文章の内容はもちろんのこと、社会に至ってはそのものずばりの内容が出やすいようです。

数学や理科に関しても、SDGsに関連した問題がそれとなく出るようです。

英語、国語、社会では、今後SDGs関連の題材をもとに、現状の課題や筆者の意見を読み解く力、またそれに対する自分の意見や解決方法を説明する表現力を問う問題。

数学や理科に関しても、二酸化炭素の排出量を算出する問題や、地球温暖化のしくみを記述させる問題など。

余談ですが、ある英語の教科書では、SDGsの目標番号がすべての単元の横に振られているそうです。

SDGsは地球全体の存続に関わる課題。

そんな課題に対して、問題を発見し、解決策を模索し、実行する人材を育てたい。

当然と言えば当然の流れですね。

ということで、新聞などでSDGs関連の話題になるべく目を通し、ご家庭でも頻繁に話し合うことをお勧めします。

そこで注目したいのは、SDGsです。

「え?」

「高校入試とSDGs、何か関係あるの?」

もっともな疑問です。

では、少し説明させていただきます。

今年度から始まった新指導要領。

脱ゆとりになって約10年が経過しました。

今後はさらに「見方・考え方」が重視されます。

今後の公立高校入試では、考え方の過程を問う記述問題や、日常生活の一場面について知識を活用して考える問題が増えることが予想されるそうです。

現時点でも、知識や技術を問う問題が減り、思考力・判断力・表現力が問われる問題が増えています。

今後は、より一層増えていくことが予想されます。

そんな中で注目したいのが、SDGsです。

各教科とも、SDGsに関連した問題が出題される傾向が高いようです。

国語や英語の文章の内容はもちろんのこと、社会に至ってはそのものずばりの内容が出やすいようです。

数学や理科に関しても、SDGsに関連した問題がそれとなく出るようです。

英語、国語、社会では、今後SDGs関連の題材をもとに、現状の課題や筆者の意見を読み解く力、またそれに対する自分の意見や解決方法を説明する表現力を問う問題。

数学や理科に関しても、二酸化炭素の排出量を算出する問題や、地球温暖化のしくみを記述させる問題など。

余談ですが、ある英語の教科書では、SDGsの目標番号がすべての単元の横に振られているそうです。

SDGsは地球全体の存続に関わる課題。

そんな課題に対して、問題を発見し、解決策を模索し、実行する人材を育てたい。

当然と言えば当然の流れですね。

ということで、新聞などでSDGs関連の話題になるべく目を通し、ご家庭でも頻繁に話し合うことをお勧めします。