2020年02月28日

通信?塾?どれがいい?~幼児編:通信教育

今日は、未就園児~年中さんくらいのお子さんの勉強についてお悩みの方のご相談から。

お子さんは年中さんで、お勉強についてお悩み中のお父さん。

今は、書店でドリルを購入し、お子さんにやらせているそうです。

でも、ケアレスミスが多く、なかなか定着しない。

某有名な通信教育をさせてみるべきか、はたまた塾に入れるべきか、というお悩み。

さて、こういうお悩みは、お子さんの明るい未来を望めばこそ、の誰もが通る悩みですね。

結論から申し上げますと、「おこさんによる」です。

と、ここで終わると身もふたもないので、それって具体的にどういうことなの?ってことを説明したいと思います。

こんなことを言うと学研本社からおしかりを受けそうですが、本来なら親御さんがドリルなどを使ってみてあ上げるのが私の理想です。

とはいえ、夫婦共働きのこの時代、なかなかそういう時間も取れないご家庭も多いでしょう。

一人目ならまだしも、兄弟がいるご家庭では、リビングでゆっくりお勉強というわけにもいきませんね。

そこで使えるのが、通信教育と塾です。

まず、通信教育に関してですが、向いているのはこんなお子さんです。

1.本人が受講を希望

2.毎日の生活リズムの中にすでに勉強する時間が確保されている

3.勉強が好き

この3つを満たしている子であれば、子どものやる気と勉強習慣を磨くためにはとてもいいシステムです。

いや、そうじゃないよ、と。

勉強の習慣をつけさせたいんだ。

勉強を好きになってほしいんだ。

ということであれば、通塾の方がいいでしょう。

塾の先生と一緒に、入学前までにお子さんに勉強に対する正しい姿勢を身に付けていくことが先決です。

(ここでいう正しい姿勢とは、勉強への意欲と学習習慣を指します。)

では、塾の場合は、どこを選べばいいの?

やっぱり学研教室?(※ゆきせんせは学研教室の先生です)

となりますよね。

いえいえ。

そうとも限りません。

次回は、幼児期の塾選びのポイントを詳しく解説します。

では、また(^_-)-☆

お子さんは年中さんで、お勉強についてお悩み中のお父さん。

今は、書店でドリルを購入し、お子さんにやらせているそうです。

でも、ケアレスミスが多く、なかなか定着しない。

某有名な通信教育をさせてみるべきか、はたまた塾に入れるべきか、というお悩み。

さて、こういうお悩みは、お子さんの明るい未来を望めばこそ、の誰もが通る悩みですね。

結論から申し上げますと、「おこさんによる」です。

と、ここで終わると身もふたもないので、それって具体的にどういうことなの?ってことを説明したいと思います。

こんなことを言うと学研本社からおしかりを受けそうですが、本来なら親御さんがドリルなどを使ってみてあ上げるのが私の理想です。

とはいえ、夫婦共働きのこの時代、なかなかそういう時間も取れないご家庭も多いでしょう。

一人目ならまだしも、兄弟がいるご家庭では、リビングでゆっくりお勉強というわけにもいきませんね。

そこで使えるのが、通信教育と塾です。

まず、通信教育に関してですが、向いているのはこんなお子さんです。

1.本人が受講を希望

2.毎日の生活リズムの中にすでに勉強する時間が確保されている

3.勉強が好き

この3つを満たしている子であれば、子どものやる気と勉強習慣を磨くためにはとてもいいシステムです。

いや、そうじゃないよ、と。

勉強の習慣をつけさせたいんだ。

勉強を好きになってほしいんだ。

ということであれば、通塾の方がいいでしょう。

塾の先生と一緒に、入学前までにお子さんに勉強に対する正しい姿勢を身に付けていくことが先決です。

(ここでいう正しい姿勢とは、勉強への意欲と学習習慣を指します。)

では、塾の場合は、どこを選べばいいの?

やっぱり学研教室?(※ゆきせんせは学研教室の先生です)

となりますよね。

いえいえ。

そうとも限りません。

次回は、幼児期の塾選びのポイントを詳しく解説します。

では、また(^_-)-☆

2020年02月24日

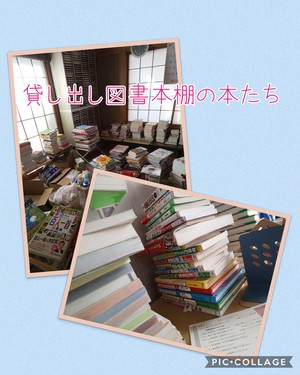

貸出図書の本たち

教室の中が、貸出図書の本棚に並んでいた本で埋め尽くされています。

実は、今日新しい洗濯機が来るのですが、廊下の本棚が邪魔で設置できません。

そこで、本棚を移動するために、中の本を棚から全部出しました。

ついでに棚卸をして、今通ってくれている子供たちが読んでない本を整理しようかと。

てことで、教室が本だらけ(笑)

片づける気力がわきません。

次の教室日までにはしまわなきゃ。

2020年02月21日

読書の利点:語彙数が増える

読書の利点の続きです。

前回、で、

読書には二つ利点があるとお伝えしました。

そのうちの一つが、「語彙数が増える」というものです。

ここで少し気にしてほしいのが、「語彙力がアップする」ではない、ということです。

何が違うかというと、「語彙力」とは、言葉をどれだけ知っているかだけでなく、どれだけ使えるかどうかも含みます。

ここでは、語彙数とは、単に知っている言葉の数を意味します。

子どもに本好きになってほしいと願う私たちは、

本を読めば、語彙数が増え、

それらを使いこなす表現力も身につくことを期待してしまいます。

でも、これはまた別なんですよね。

本を読むことによって、表現力まで身につく子どもは多くありません。

そのような子は、もともと素質のある子です。

たとえるなら、もともと足の速くなる素質のある子が、毎日走っているだけでどんどん足が速くなる、というようなもの。

特に専門家にフォームや呼吸法などの基礎を教えられずとも、もともと生まれ持っての素質があるタイプです。

我が家の話になりますが、長男が読書好きで、小説から図鑑、新聞まで何でも読みます。

しかし、長男は日本語が下手です(笑)

語彙数は豊富なのですが、それをうまく使いこなせていません。

逆に次男は、好きな分野の本が偏っていて、クイズ系や図鑑ばかりを読みます。

しかし、小さなころから少ない語彙を的確に使いこなします。

じゃあ、本を読んでも表現力は身につかないのか、と落胆することはありません。

先ほどの走る力の例と同じように、基本を教われば、個人差はありますが、確実に使いこなせるようになります。

時間のかかる子もいれば、呑み込みが早い子もいます。

ですが、その子のペースで身に付きます。

表現力を身に付けていく際に必要なのが、語彙数です。

ですので、読書で語彙数を増やすこと自体は、言語力の基礎となりますので、決して無駄ではありません。

むしろ必須とも言えます。

さて、今日はここまで。

次は「読書速度が速くなる」について書きます。

前回、

2020/02/19

読書には二つ利点があるとお伝えしました。

そのうちの一つが、「語彙数が増える」というものです。

ここで少し気にしてほしいのが、「語彙力がアップする」ではない、ということです。

何が違うかというと、「語彙力」とは、言葉をどれだけ知っているかだけでなく、どれだけ使えるかどうかも含みます。

ここでは、語彙数とは、単に知っている言葉の数を意味します。

子どもに本好きになってほしいと願う私たちは、

本を読めば、語彙数が増え、

それらを使いこなす表現力も身につくことを期待してしまいます。

でも、これはまた別なんですよね。

本を読むことによって、表現力まで身につく子どもは多くありません。

そのような子は、もともと素質のある子です。

たとえるなら、もともと足の速くなる素質のある子が、毎日走っているだけでどんどん足が速くなる、というようなもの。

特に専門家にフォームや呼吸法などの基礎を教えられずとも、もともと生まれ持っての素質があるタイプです。

我が家の話になりますが、長男が読書好きで、小説から図鑑、新聞まで何でも読みます。

しかし、長男は日本語が下手です(笑)

語彙数は豊富なのですが、それをうまく使いこなせていません。

逆に次男は、好きな分野の本が偏っていて、クイズ系や図鑑ばかりを読みます。

しかし、小さなころから少ない語彙を的確に使いこなします。

じゃあ、本を読んでも表現力は身につかないのか、と落胆することはありません。

先ほどの走る力の例と同じように、基本を教われば、個人差はありますが、確実に使いこなせるようになります。

時間のかかる子もいれば、呑み込みが早い子もいます。

ですが、その子のペースで身に付きます。

表現力を身に付けていく際に必要なのが、語彙数です。

ですので、読書で語彙数を増やすこと自体は、言語力の基礎となりますので、決して無駄ではありません。

むしろ必須とも言えます。

さて、今日はここまで。

次は「読書速度が速くなる」について書きます。

2020年02月20日

今日は5年生に読み聞かせ♪

今日は5年生のクラスに読み聞かせに行ってきました♪

2学期に、5年生ではSNS、リアルともにイジメがあったそうです。

なので、話題のこども六法 [ 山崎 聡一郎 ]を購入しました。

・・・が!

これは読み聞かせには向かない。

良書ではありますが、読み聞かせではなく、親子でワイワイ言いながら読むのがおすすめです。

さて、では何を用意したかといいますと、この2冊。

1冊目の『給食番長』は、小学生の定番ですね。

子どもたちにこの2冊を見せ、

「どっちがいい?」

ときくと、ほぼ満場一致でこちらでした。

でも、内容がやや低学年向きだったかもしれません。

前回の2年生と比べて、やはりリアクションが薄い。

子どもたち、おとなしく聞いてくれています。

いやいや!

この本はおとなしく聞くストーリーじゃない!

もっとリアクションが欲しいよー(´;ω;`)

それでも、読み終わった後の反応は上々でした。

「この教室にも番長はいる?」

ときくと、子どもたちの目線は担任の先生へ(笑)

「え・・?!いやいや・・・・。・・・え??」

と慌てる先生(笑)

このクラスの番長は、先生なんですね♪

2冊目の『LIFE<ライフ> 人間が知らない生き方』は、反応が上々でした。

「どんな動物が好き?」

ときくと、

「パンダ!」

「ゴリラ!」

「ねこ!」

と、口々に様々な動物が。

よし、じゃあ、ってことで、まずはゴリラから。

扉絵のゴリラを見て、ひと笑い。

ゴリラが良き父親だと締めくくられて、担任の先生からひと言。

「僕もゴリラを見習おう!」

次に猫を読みました。

読み終わるとちょうどチャイムが鳴りました。

低学年と異なり、リアクションこそおとなしめでしたが、楽しそうな顔を見せてくれたのでよかったです。

4年生以降は本選びが本当に難しい。

でも、このクラスは見知った顔も多く、緊張せずに楽しく読み聞かせ出来ました。

今年度の読み聞かせはこれでおしまい。

来年度、新一年生に会えるのが楽しみです。

2学期に、5年生ではSNS、リアルともにイジメがあったそうです。

なので、話題のこども六法 [ 山崎 聡一郎 ]を購入しました。

・・・が!

これは読み聞かせには向かない。

良書ではありますが、読み聞かせではなく、親子でワイワイ言いながら読むのがおすすめです。

さて、では何を用意したかといいますと、この2冊。

1冊目の『給食番長』は、小学生の定番ですね。

子どもたちにこの2冊を見せ、

「どっちがいい?」

ときくと、ほぼ満場一致でこちらでした。

でも、内容がやや低学年向きだったかもしれません。

前回の2年生と比べて、やはりリアクションが薄い。

子どもたち、おとなしく聞いてくれています。

いやいや!

この本はおとなしく聞くストーリーじゃない!

もっとリアクションが欲しいよー(´;ω;`)

それでも、読み終わった後の反応は上々でした。

「この教室にも番長はいる?」

ときくと、子どもたちの目線は担任の先生へ(笑)

「え・・?!いやいや・・・・。・・・え??」

と慌てる先生(笑)

このクラスの番長は、先生なんですね♪

2冊目の『LIFE<ライフ> 人間が知らない生き方』は、反応が上々でした。

「どんな動物が好き?」

ときくと、

「パンダ!」

「ゴリラ!」

「ねこ!」

と、口々に様々な動物が。

よし、じゃあ、ってことで、まずはゴリラから。

扉絵のゴリラを見て、ひと笑い。

ゴリラが良き父親だと締めくくられて、担任の先生からひと言。

「僕もゴリラを見習おう!」

次に猫を読みました。

読み終わるとちょうどチャイムが鳴りました。

低学年と異なり、リアクションこそおとなしめでしたが、楽しそうな顔を見せてくれたのでよかったです。

4年生以降は本選びが本当に難しい。

でも、このクラスは見知った顔も多く、緊張せずに楽しく読み聞かせ出来ました。

今年度の読み聞かせはこれでおしまい。

来年度、新一年生に会えるのが楽しみです。

タグ :読み聞かせ

2020年02月19日

読書の利点

子どもに読書好きになってほしい。

そう願う親は多いと思います。

そう願う理由はなぜですか?

勉強ができるようになるから?

私は、これは逆だと思っています。

勉強ができるから読書を楽しめるのであって、

読書をしてきたから勉強ができるかどうかはまた別の話ではないでしょうか。

でも、やっぱり『子どもが本好きになること』には利点があります。

それは、シンプルに言って、この2点です。

・語彙数が増える

・読書速度が速くなる

この二つだけは、確実に身に付けることができます。

逆に、これ以外のことは期待しないほうがいい。

もちろん、読解力や語彙力(知るだけでなく使う力も含む)がアップすることもあります。

でも、期待するほどの効果を望めない場合もあります。

次回は、『語彙数が増える』について、詳しく説明したいと思います。

関連記事

そう願う親は多いと思います。

そう願う理由はなぜですか?

勉強ができるようになるから?

私は、これは逆だと思っています。

勉強ができるから読書を楽しめるのであって、

読書をしてきたから勉強ができるかどうかはまた別の話ではないでしょうか。

でも、やっぱり『子どもが本好きになること』には利点があります。

それは、シンプルに言って、この2点です。

・語彙数が増える

・読書速度が速くなる

この二つだけは、確実に身に付けることができます。

逆に、これ以外のことは期待しないほうがいい。

もちろん、読解力や語彙力(知るだけでなく使う力も含む)がアップすることもあります。

でも、期待するほどの効果を望めない場合もあります。

次回は、『語彙数が増える』について、詳しく説明したいと思います。

関連記事

2020/02/04

タグ :読書

2020年02月17日

今日は公立高校願書提出日

今日は、埼玉県公立高校の願書提出日初日です。

願書の提出日は、今日と明日の二日間あり、本人たちが受験高校に自分で出願に行きます。

明日も提出できますが、手違いなどがあると取り返しのつかないことになってしまいますので、必ず1日目に行くようにしてください。

書類不足、記入抜け、書き間違いなどがあっても、二日目に再出願で間に合います。

願書の提出日は、今日と明日の二日間あり、本人たちが受験高校に自分で出願に行きます。

明日も提出できますが、手違いなどがあると取り返しのつかないことになってしまいますので、必ず1日目に行くようにしてください。

書類不足、記入抜け、書き間違いなどがあっても、二日目に再出願で間に合います。

2020年02月17日

私立高校の強化部:入学直前

この土日は、長男の入学する高校のサッカー部のウェア採寸やTMなどがありました。

土曜日は、新一年生だけで練習の後、ウェアの採寸。

日曜日は、現一年生と新一年生でトレーニングマッチ。

最近は次男の試合ばかりだったので、久々に長男の試合を見られて楽しかったです。

小学生と違い、やっぱりスピードも速いし、パワーも大きく、大迫力。

何より、長男が久々の試合を楽しんでいたので、それが親として一番嬉しかったです。

さて、閑話休題。

ここからは、スポーツで進学を考えている方は是非読んでみてください。

そうでない場合は、あまりお役に立てないかも。

学研教室に通ってくれている子の中には、様々な運動にガッツリ打ち込んでいる子もたくさんいます。

私の教室にも、今までも今も、たくさんいます。

野球、ミニバス、サッカー、ダンス・・・

そんなお子さんを持つ保護者の方の興味関心は、きっと私立中学・高校・大学をスポーツメインで行く場合起こる様々な事柄だと思います。

長男は私立高校をサッカー推薦の単願で受験しました。

埼玉の私立高校の場合、入りたい高校が強化部指定の場合、受験前に『個別相談会』で事前に監督と相談し、推薦を受ける必要があることが多いです。

この個別相談は、クラブチーム所属の場合と公立中学の部活では時期が異なります。

クラブチームのほうがだいたい先にあり、早い段階で特待枠が決まっていきます。

スポーツ推薦と特待枠は別物です。

スポーツ推薦は、あくまでも、「入学したらこの部活に入っていいよ」という約束です。

この推薦をもらっていない場合、普通に受験で合格して入学してから入部しようとしても、入部できない場合があります。

特待枠は、学校によって段階がさまざまに分かれていて、将来部活での活躍を期待されている子に出ます。

詳細は学校によって異なりますが、

・入学金+授業料+施設管理費 すべて全額免除

・入学金全額+授業料半額

・入学金のみ

などです。

免除額が多いものほど、夏前にはもう確定していきます。

また、この特待枠をもらいたい場合、多くは単願推薦のみです。

併願の場合はもらえません。(学力特待は別)

長男はこの土日部活に参加して、ウェアサイン寸などをしてきましたが、この時期にこれに参加できるのは、スポーツ推薦をもらっている単願推薦の子たちだけです。

なので、参加者全員、経験者です。

中学の三年間クラブチームでしっかり活動してきた子や、

中学の部活で頑張ってトレセンで選ばれてきた子たちがほとんどです。

まだまだ高校受験真っただ中ですが、この子たちはもう高校の部活のことで頭がいっぱいかもしれません(汗)

中学校の教室で、ピリピリしている空気を乱さないといいのですが。。。

ところで、一番の関心事かもしれないお金の話。

ウェア代(鞄なども含む)は10万ちょっとでした。

ひーっっっ

土曜日は、新一年生だけで練習の後、ウェアの採寸。

日曜日は、現一年生と新一年生でトレーニングマッチ。

最近は次男の試合ばかりだったので、久々に長男の試合を見られて楽しかったです。

小学生と違い、やっぱりスピードも速いし、パワーも大きく、大迫力。

何より、長男が久々の試合を楽しんでいたので、それが親として一番嬉しかったです。

さて、閑話休題。

ここからは、スポーツで進学を考えている方は是非読んでみてください。

そうでない場合は、あまりお役に立てないかも。

学研教室に通ってくれている子の中には、様々な運動にガッツリ打ち込んでいる子もたくさんいます。

私の教室にも、今までも今も、たくさんいます。

野球、ミニバス、サッカー、ダンス・・・

そんなお子さんを持つ保護者の方の興味関心は、きっと私立中学・高校・大学をスポーツメインで行く場合起こる様々な事柄だと思います。

長男は私立高校をサッカー推薦の単願で受験しました。

埼玉の私立高校の場合、入りたい高校が強化部指定の場合、受験前に『個別相談会』で事前に監督と相談し、推薦を受ける必要があることが多いです。

この個別相談は、クラブチーム所属の場合と公立中学の部活では時期が異なります。

クラブチームのほうがだいたい先にあり、早い段階で特待枠が決まっていきます。

スポーツ推薦と特待枠は別物です。

スポーツ推薦は、あくまでも、「入学したらこの部活に入っていいよ」という約束です。

この推薦をもらっていない場合、普通に受験で合格して入学してから入部しようとしても、入部できない場合があります。

特待枠は、学校によって段階がさまざまに分かれていて、将来部活での活躍を期待されている子に出ます。

詳細は学校によって異なりますが、

・入学金+授業料+施設管理費 すべて全額免除

・入学金全額+授業料半額

・入学金のみ

などです。

免除額が多いものほど、夏前にはもう確定していきます。

また、この特待枠をもらいたい場合、多くは単願推薦のみです。

併願の場合はもらえません。(学力特待は別)

長男はこの土日部活に参加して、ウェアサイン寸などをしてきましたが、この時期にこれに参加できるのは、スポーツ推薦をもらっている単願推薦の子たちだけです。

なので、参加者全員、経験者です。

中学の三年間クラブチームでしっかり活動してきた子や、

中学の部活で頑張ってトレセンで選ばれてきた子たちがほとんどです。

まだまだ高校受験真っただ中ですが、この子たちはもう高校の部活のことで頭がいっぱいかもしれません(汗)

中学校の教室で、ピリピリしている空気を乱さないといいのですが。。。

ところで、一番の関心事かもしれないお金の話。

ウェア代(鞄なども含む)は10万ちょっとでした。

ひーっっっ

2020年02月12日

iPhoneのSuica復活!

長男のiPhoneのSuicaが復活しました!

と、急に言われても、「?」ですよね。

長男は、サッカーのクラブチームの練習に行くためにJRと路線バスを利用します。

この時Suicaを利用するのですが、カードではなく、iPhoneにアプリをインストールして使っていました。

それが!

先週、とうとう長男のiPhoneの電源がつかなくなってしまいました。

電源が付かないというか、リンゴループと呼ばれる現象が発生し、もう何をしても立ち上がりません。

そもそも、扱いが雑すぎて、画面はバッキバキ、常に充電していないと電源が入らない状態でしたので、完全に壊れるのも時間の問題でしたが(笑)

さて、これはどうにかしてiPhoneを機種変更してSuicaを復活させないといけない。

iPhoneの機種変更自体は簡単でした。

そもそもSIMカード契約だったので、SIMフリーのiPhoneさえあれば、SIMを差し替えるだけで機種変更は完了。

ここまでは簡単でした。

問題はアプリ。

スマホの機種変更をしたことがある方はわかると思いますが、

マネー系アプリを入れている場合、変更前の機種で移行作業が必要になりますよね。

これができないんです(汗

元のスマホは電源が入らないので、Suicaの機種変更手続きができません。

でも、大丈夫でした!

調べて、Suicaのサイトに書いてある通りに操作したら、移行できました!

800円強しか残高は残ってなかったのですが(笑)

今回は諸事情により私が必死で調べて解決しましたが、本来は、本人が困るなら本人が解決すべきこと。

余談ではありますが、今回は我が家の教育方針に反する状況が続きました。

次は携帯が壊れても自分で解決してもらいます。

と、急に言われても、「?」ですよね。

長男は、サッカーのクラブチームの練習に行くためにJRと路線バスを利用します。

この時Suicaを利用するのですが、カードではなく、iPhoneにアプリをインストールして使っていました。

それが!

先週、とうとう長男のiPhoneの電源がつかなくなってしまいました。

電源が付かないというか、リンゴループと呼ばれる現象が発生し、もう何をしても立ち上がりません。

そもそも、扱いが雑すぎて、画面はバッキバキ、常に充電していないと電源が入らない状態でしたので、完全に壊れるのも時間の問題でしたが(笑)

さて、これはどうにかしてiPhoneを機種変更してSuicaを復活させないといけない。

iPhoneの機種変更自体は簡単でした。

そもそもSIMカード契約だったので、SIMフリーのiPhoneさえあれば、SIMを差し替えるだけで機種変更は完了。

ここまでは簡単でした。

問題はアプリ。

スマホの機種変更をしたことがある方はわかると思いますが、

マネー系アプリを入れている場合、変更前の機種で移行作業が必要になりますよね。

これができないんです(汗

元のスマホは電源が入らないので、Suicaの機種変更手続きができません。

でも、大丈夫でした!

調べて、Suicaのサイトに書いてある通りに操作したら、移行できました!

800円強しか残高は残ってなかったのですが(笑)

今回は諸事情により私が必死で調べて解決しましたが、本来は、本人が困るなら本人が解決すべきこと。

余談ではありますが、今回は我が家の教育方針に反する状況が続きました。

次は携帯が壊れても自分で解決してもらいます。

2020年02月08日

漢字検定

今日は、同じ行田市内の学研忍ちゅうおう教室で漢字検定を受けることができました。

当教室からは、6級1名、準2級1名の計二名がお邪魔しました。

希望者は秋ごろにサインワンの会場で受けることができたのですが、今回受ける2名は、その秋の受検で惜しくも不合格でした。

今回は合格してるといいなぁ。

忍ちゅうおう教室の安國先生、大変お世話になりました。

当教室からは、6級1名、準2級1名の計二名がお邪魔しました。

希望者は秋ごろにサインワンの会場で受けることができたのですが、今回受ける2名は、その秋の受検で惜しくも不合格でした。

今回は合格してるといいなぁ。

忍ちゅうおう教室の安國先生、大変お世話になりました。

タグ :漢検

2020年02月06日

「疲れた」禁止!

昨日の研修で、脳医学者の林成之先生の言葉が紹介されました。

・・・ん?

何か聞き覚えのある名前・・・?

と思ったら、以前読んだ脳に悪い7つの習慣の著者でした。

この本には、脳に悪い習慣が7つ挙げられています。

その中の二つ目の習慣に、『「嫌だ」「疲れた」とグチを言う』というというものがあります。

要約すると、

・脳は、理解したり思考したりして記憶する情報には、感情のレッテルを張る。

・理解力、思考力、記憶力といった能力は、感情によってパフォーマンスが左右される。

・マイナスのレッテルが張られると、パフォーマンスが低下する。

というものです。

つまり、「疲れた」「つまんない」「嫌い」「面白くない」などと口にすると、学習パフォーマンスが低下するということです。

これを読んだ当初、私は教室で、

「『疲れた』禁止!」

「『算数嫌い』って言っちゃダメ!」

とよく注意していました。

最近注意しなくなっていたので、久々に今日、「疲れたー」と子供たちが言ったときに、注意してみました。

Aちゃん:「疲れたー」

私:「『疲れた』禁止!」

Aちゃん、Bちゃん:「えー?どうして?」

私:「『疲れた』って言うと、脳が『疲れた』って思って、考えることができなくなっちゃうからだよ。」

Aちゃん:「そうなのー?」

私:「そうなんだって。『嫌い』とか『いやだ』も禁止ね」

みんな:「えー?!」

とはいえ、この日一番『疲れた』を連発してたのは、私かもしれません。(^^;

この本は、貸出図書に置いています。

保護者の方にも貸し出しています。

⇓

・・・ん?

何か聞き覚えのある名前・・・?

と思ったら、以前読んだ脳に悪い7つの習慣の著者でした。

この本には、脳に悪い習慣が7つ挙げられています。

その中の二つ目の習慣に、『「嫌だ」「疲れた」とグチを言う』というというものがあります。

要約すると、

・脳は、理解したり思考したりして記憶する情報には、感情のレッテルを張る。

・理解力、思考力、記憶力といった能力は、感情によってパフォーマンスが左右される。

・マイナスのレッテルが張られると、パフォーマンスが低下する。

というものです。

つまり、「疲れた」「つまんない」「嫌い」「面白くない」などと口にすると、学習パフォーマンスが低下するということです。

これを読んだ当初、私は教室で、

「『疲れた』禁止!」

「『算数嫌い』って言っちゃダメ!」

とよく注意していました。

最近注意しなくなっていたので、久々に今日、「疲れたー」と子供たちが言ったときに、注意してみました。

Aちゃん:「疲れたー」

私:「『疲れた』禁止!」

Aちゃん、Bちゃん:「えー?どうして?」

私:「『疲れた』って言うと、脳が『疲れた』って思って、考えることができなくなっちゃうからだよ。」

Aちゃん:「そうなのー?」

私:「そうなんだって。『嫌い』とか『いやだ』も禁止ね」

みんな:「えー?!」

とはいえ、この日一番『疲れた』を連発してたのは、私かもしれません。(^^;

この本は、貸出図書に置いています。

保護者の方にも貸し出しています。

⇓