2024年04月11日

いつやった?何分かかった? 自学自習の種

私の教室では、小学生になると毎回必ず自分でやってもらっていることがあります。

それは、『自分で学習の記録を付ける!』ということ。

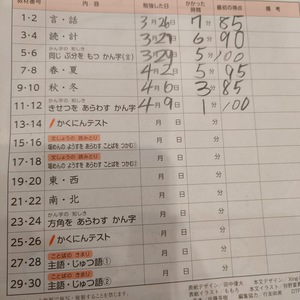

学習の記録とは何かというと、学習する教材の表紙裏の、

・学習したページ

・いつ(日付)

・かかった時間

・最初にとった点数

を書き込む場所のことです。

1年生は、まだ二けたの引き算をやっていませんので、その子の学習状況に応じて「かかった時間」の記入は免除しています。

2年生になると学校でも二けたの計算に入りますので、計算が間違っていたとしても、自分で書いてもらっています。

この時、間違っていても指摘しません。

その子の性格に合わせて、修正する場合としない場合があります。

これは、「自分でできた!」を大切に育て、自己効力感をUPさせるためです。

さてさて。

では、なぜ私がこの「自分で学習の記録を付ける」ということにこだわっているのか。

それは、自学自習の種を植えるために他なりません。

「今日はどんなことを学習したのか」

「この学習はいつやったのか」

「どれくらい時間がかかったのか」

「最初から100点だったのか、たくさん間違ったのか」

など、学習したことを振り返ることによって学習内容の定着を図るだけではなく、自分はこの学習がが苦手なのか、それとも得意なのかを自覚することがとても重要です。

こういう一つ一つを、本人が楽しく取り組めるように促し、それが当たり前になるように定着させていく。

この地味な取り組みが、自学自習の種を植え、育てることになると信じています。

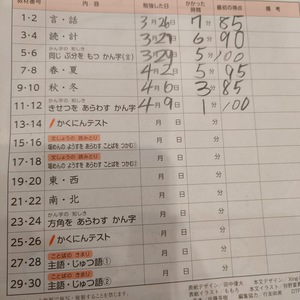

それは、『自分で学習の記録を付ける!』ということ。

学習の記録とは何かというと、学習する教材の表紙裏の、

・学習したページ

・いつ(日付)

・かかった時間

・最初にとった点数

を書き込む場所のことです。

1年生は、まだ二けたの引き算をやっていませんので、その子の学習状況に応じて「かかった時間」の記入は免除しています。

2年生になると学校でも二けたの計算に入りますので、計算が間違っていたとしても、自分で書いてもらっています。

この時、間違っていても指摘しません。

その子の性格に合わせて、修正する場合としない場合があります。

これは、「自分でできた!」を大切に育て、自己効力感をUPさせるためです。

さてさて。

では、なぜ私がこの「自分で学習の記録を付ける」ということにこだわっているのか。

それは、自学自習の種を植えるために他なりません。

「今日はどんなことを学習したのか」

「この学習はいつやったのか」

「どれくらい時間がかかったのか」

「最初から100点だったのか、たくさん間違ったのか」

など、学習したことを振り返ることによって学習内容の定着を図るだけではなく、自分はこの学習がが苦手なのか、それとも得意なのかを自覚することがとても重要です。

こういう一つ一つを、本人が楽しく取り組めるように促し、それが当たり前になるように定着させていく。

この地味な取り組みが、自学自習の種を植え、育てることになると信じています。